用药饮酒醉,亲人两行泪。头孢配酒,一碰就“走”。

近日,原阳的段先生就用自己的亲身经历,“验证”了用头孢药物后饮酒的危险性。

一周前,62岁的段先生的手背受了点轻伤。为了防止感染,在当地医院输了一些头孢类抗生素药物。

2月27日中午,停药后第二天,段先生与朋友小聚。看到朋友们喝的高兴,他也禁不住心动起来。

段先生也知道使用头孢类药物是不能饮酒的。但是想着已经停药两天了,“或许没事吧?”犹豫中,段先生还是端起了酒杯,与好友小酌一杯。

不料酒刚下肚,段先生就感到有些不适。一小时后,开始出现心慌胸闷、呼吸困难、心律失常等症状。一看情况不对,朋友和家人立即把他送到当地医院就诊。

为确保安全,具备转院条件后,2月27日晚上,家人把段先生转运到阜外华中心血管病医院CCU(冠心病重症监护室)。张静主任、叶发民副主任医师采取针对性治疗措施,段先生很快脱离生命危险。

张静主任介绍,头孢配酒,一碰就“走”这句话真不是儿戏。使用头孢类药物后饮酒,发生双硫仑样反应,是一种非常凶险的药物反应。一旦抢救不及时,后果不堪设想。

段先生这种情况,就是典型的重度双硫仑样反应。幸好送医及时,才能捡回一条命。

发生机制

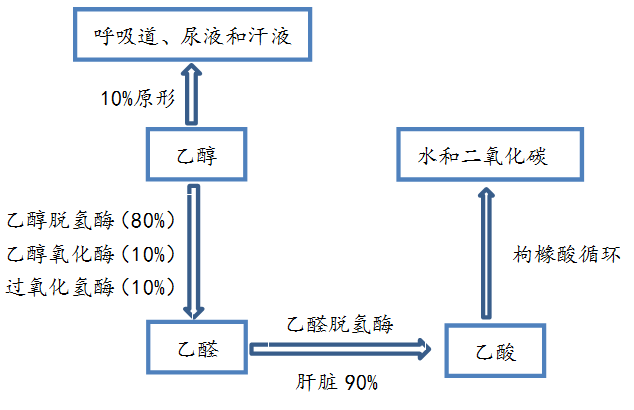

双硫仑样反应是这样发生的:正常情况下饮酒,酒精进入体内,首先在肝细胞内经“乙醇脱氢酶”的作用氧化为“乙醛”,乙醛再在“乙醛脱氢酶”的作用下氧化为“乙酸”,进而代谢为二氧化碳和水排出体外。

乙醇代谢过程

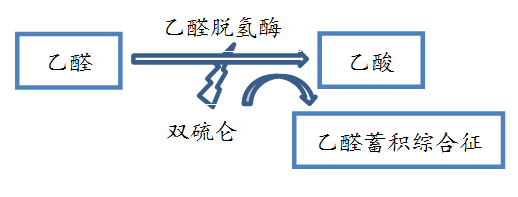

双硫仑样反应机制

如果在饮酒前后或期间应用头孢哌酮等含有N-甲基硫代四唑等基团的药物后,体内乙醛脱氢酶活性被抑制,乙醛无法降解,蓄积在体内。抗生素,尤其是甲硝唑类、头孢类,会引起乙醛在体内蓄积,而乙醛有毒性,如果蓄积在体内,双硫仑样反应就发生了。

张静教授说,双硫仑样反应一般在用药与饮酒后15~30分钟发生,表现为面部发热、潮红、眼结膜充血、头颈部血管剧烈搏动或搏动性头痛、头晕,严重者可出现恶心、呕吐、出汗、心跳加快、血压下降、视觉模糊、呼吸困难、心电图正常或部分改变(如ST-T改变)等。重则会导致血压骤降、意识丧失、休克,甚至死亡。

健康提醒

使用头孢等药物的患者,用药期间及停药后7天内,避免饮酒或进食含乙醇制品(包括饮料、食物、药物),如白酒、黄酒、啤酒、酒芯巧克力、藿香正气水、氢化可的松注射液、尼莫地平注射液、用酒精进行皮肤消毒或擦洗降温,尤其心血管疾病、肝功能异常(包括脂肪肝)、肾功能不全、年老体弱的患者更应注意。

一旦出现双硫仑样反应,应尽快到医院就医。

张静教授说,在日常生活中,因为用药后饮酒发生意外,甚至丢掉性命的事时有发生。这次段先生送医及时,所以获得了一个美好的结果。

因此要注意,“饮酒不吃药,吃药不饮酒”。饮酒后,在酒精从体内消除完毕前,应避免使用可引起双硫仑样反应的药物。

张静主任一再强调,应用头孢等药物以后,7天内不要喝酒的提醒需要时刻谨记。

除了头孢类药物,巴比妥类镇静药物、阿司匹林等解热镇痛药物、消心痛、硝酸甘油等多种药物都与酒精相克。