近日,华中阜外医院结构性心脏病区利用3D打印模型,为一位急性心肌梗死合并室间隔穿孔患者,成功实施了介入封堵手术。术后患者心衰症状明显好转,已顺利出院。

张女士今年67岁,3周前在家打扫卫生的时候,忽然胸口一阵剧痛,突发急性心肌梗死。家人立马带张女士来到当地医院进行救治,专家为她行冠脉支架植入术。手术后,张女士恢复的不错。可是没想到,短短3天后,张女士再次出现胸闷、气短症状,并且血压降低。医生给予药物治疗后,情况没有好转。进一步查体后,专家们发现患者心前区有杂音,心脏彩超显示近心尖部有一8毫米的室间隔穿孔!

室间隔穿孔是急性心肌梗死后严重并发症之一, 一旦穿孔发生后往往迅速发生心力衰竭、心源性休克而致死亡。此时,张女士的病情已经十分危急,随时都有生命危险!

时间就是生命,当地医院专家建议,一定要尽快转到上级医院进行治疗。在医务人员的陪同下,患者转入华中阜外医院CCU。张静主任、郭素萍副主任医师查看后,立刻为患者实施IABP治疗,维持循环稳定。

与此同时,张静主任邀请结构性心脏病病区、心内科、心外科医师进行多学科会诊。经过深入讨论,专家们一致认为该患者病情较重,外科手术风险较大,建议首选微创“介入封堵手术”。

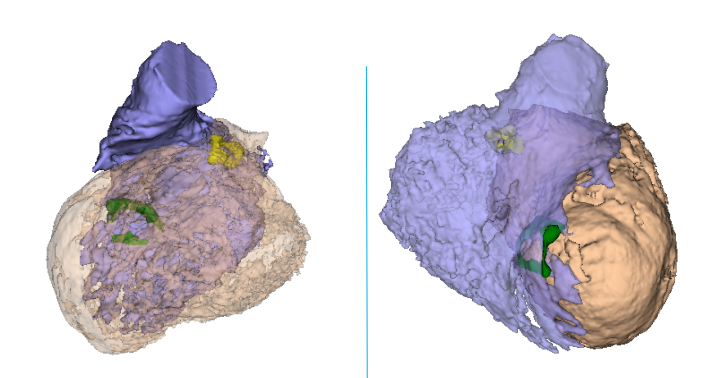

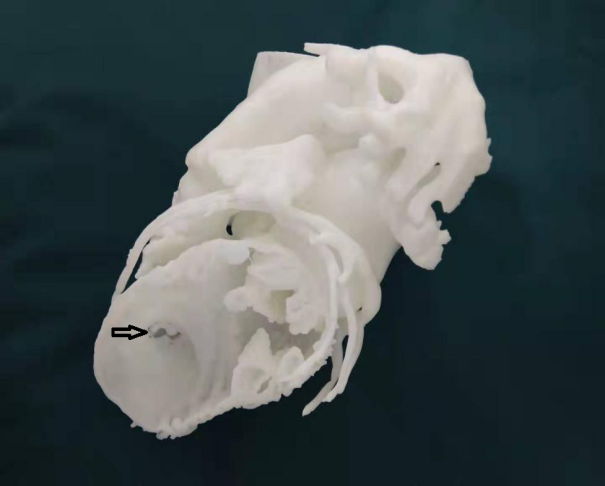

可问题是,心脏彩超显示患者室间隔形态不规则,且为多发穿孔,常规封堵器可能无法匹配,这为介入封堵带来了巨大的挑战!为破解这个难题,刘煜昊主任决定术前实施心脏3D模型打印,以深入了解患者心内穿孔具体情况。

当拿到心脏3D打印模型后,专家们确认了该患者的穿孔为少见的“筛孔型”,需使用特殊的封堵器——肌部室间隔缺损封堵器进行治疗。根据穿孔直径及形态,刘煜昊主任选择了合适的封堵器型号,并在体外反复模拟手术过程,以减少术中多余操作,缩短手术时间,增加手术安全性。

万事俱备后,手术正式开始。刘煜昊主任、韩宇副主任、孙子瑞主治医师等专家精准操作,穿刺股动脉、股静脉,心室造影,建立轨道……一系列操作一气呵成!最后关键时刻,刘煜昊主任小心翼翼地将封堵器通过输送鞘输送至穿孔处,将封堵器准确地释放在预定位置。

超声显示,封堵器形态良好,造型显示分流消失。随着血压慢慢回升,并处于稳定水平,标志着手术圆满成功。术后患者即可感觉胸闷好转,术后当晚顺利撤下IABP,第2天转回普通病房,第5天顺利出院。

刘煜昊主任介绍,室间隔穿孔是急性心梗后,室间隔缺血破裂引起的继发性室间隔缺损。近年来,随着冠心病患者越来越多,心梗后室间隔穿孔发病率也逐渐升高,临床上室间隔一旦穿孔,患者血流动力学会出现急骤变化,很快发展为急性心衰,甚至多器官功能衰竭,死亡率较高,该类患者发病后需迅速稳定循环,必要时需联合IABP或ECMO以维持循环稳定。

室间隔穿孔早期周围部分心肌坏死,组织水肿脆弱,随着病史的延长,穿孔面积很可能进一步扩大,因此介入封堵的时机为多为心梗3周以后进行,同时室间隔穿孔多为不规则型,有时为多发筛孔型,为封堵器的选择以及轨道的建立带来了很大的困难,尤其是循环不稳定患者,增加了手术的风险。

本次结合3D打印技术,能在术前更好的了解穿孔的大小及形态特点,增加了术前评估的准确性及手术的安全性,大大提高了手术的成功率。目前华中阜外医院已独立完成室间隔穿孔介入封堵术40余例,位居全国前列。这次使用3D打印模型,标志着华中阜外医院室间隔穿孔介入封堵技术迈上新的台阶。