1月27日,7点30分。

一大早,华中阜外医院冠心病一病区,嘹亮的宣誓声回荡在示教室里。

“……作为一名医务工作者,我志愿请求,到最需要医务人员的抗击新型冠状病毒感染的肺炎一线进行援助工作,与全国人民一起打赢这场没有硝烟的战争。”

群情激昂,掷地有声。

在华中阜外医院副院长、全国知名专家高传玉教授的带领下,医护人员庄严的许下誓言。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐,牵动人心,更是牵动着华中阜外医院广大医护人员的心。

在春节前获悉疫情的第一时间,不少预定了外地行程的党员干部就开始办理退票,主动留岗值守。

关键时刻,作为党员,必须冲在前面。

呼吸科、重症监护室、急诊科的几位党员带头报名,增援发热预检门诊。高传玉副院长、陈献亮主任、郑晓晖主任更是直接住在了医院,坚守第一线。

随着疫情蔓延,一线的医护力量逐渐紧张。党员带头,一个激昂的声音逐渐高涨起来:“我申请,志愿加入到抗击疫情的队伍中来,请组织批准!”。

1月26日16点50分开始,这个请战的声音一下子达到了高潮。在“阜外华中党支部书记工作群”里,各位党员主动请缨,瞬间燃爆了白衣战士的热血情怀。

“滴滴”“滴滴”“滴滴”一时间,每个人的手机都在不停地震动,响应号召的声音回响在你我的耳边。

“无谓名利,我是一名党员,这是我的义务,让我去。”

“我想跟在抗击疫情第一线的医护兄弟姐妹们站在一起,看到他们挡在病毒前面,我也要去尽一份力。我们都是医生,我们都有责任。”

抗击疫情,众志成城。不到两个小时,“党支部书记工作群”中的75名党员全数报名。不仅如此,志愿报名还从“党支部书记工作群”迅速蔓延到各个科室的工作群中,雪花般的报名蜂拥而至,医务人员的真情实意暖了这片阴翳笼罩下的人心。

到夜晚10点钟,全院报名请战职工已经达到近千人。

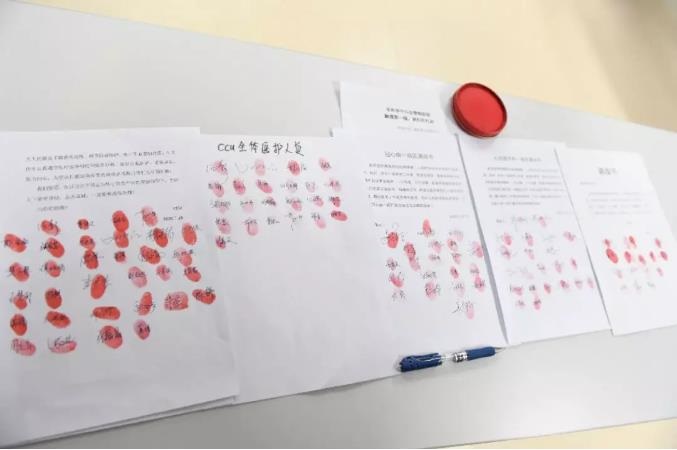

为了争取到更多的入选机会,华中阜外医院冠心病一病区医护人员决定,在第二天早交班时集体请战,要求投入到抗击疫情的战斗中去。

知道这个消息,成人心外一病区、CCU、呼吸内科等病区也纷纷加入到请战的队伍中来。

作为一名老党员,高传玉教授表示:“疫情就是命令,防控就是责任。今天的签名仪式,更是增强了大家的信心和决心。我想我们和全国人民一起,一定能够把这个疫情控制在最小的范围内,做出我们作为医务人员应该做出的努力和贡献。”

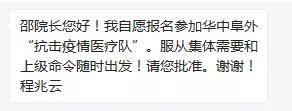

全国“金刀奖”获得者、华中阜外医院副院长程兆云教授,本来也想参加集中请战活动,但是上午恰逢他在河南省人民医院的门诊,实在不能分身。于是,在向医务部报名之后,程兆云教授又给河南省人民医院院长、华中阜外医院执行院长邵凤民教授发了一个私信:

“邵院长您好!我自愿报名参加华中阜外“抗击疫情医疗队”。服从集体需要和上级命令随时出发!请您批准。谢谢!程兆云”

呼吸科病区主任陈献亮教授、冠心病重症监护室主任张静教授都带领科室全体人员前来请战。

张静教授是全国知名的重症专家,她带领科室全体人员积极请战,她表示:

“我已经从医35年了,医龄有多长,党龄也有多长。这个时候,我愿意也必须带领我的团队,冲到抗击新型冠状病毒感染的肺炎一线,做一名‘最美逆行者’。”

75岁的崔识远教授也在请战书上庄严的签下自己的姓名。作为一个从医40多年的心外科专家,他表示,在疫情肆虐的时刻,挺身而出,义不容辞。

“那些受感染的同胞,出现心血管问题的不在少数,我的专业一定有用武之地。我有勇气、有精神、有体力,我一定能够胜任。”

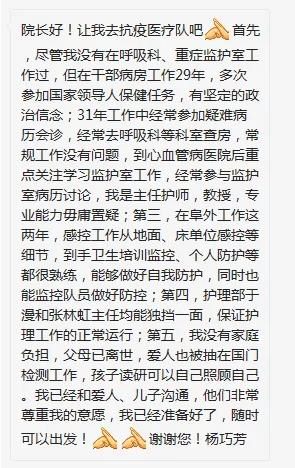

护理部主任杨巧芳教授在护理一线工作31年了,为了争取到机会,她仔细总结了自己五个方面的优势,向邵凤民院长发出来一封情真意切的请战书,表示:“我已经准备好了,随时可以出发!”

结构性心脏病病区副主任韩宇,是位年轻有为的博士。他早几天就注意到,此次疫情中,重症患者在不断增加。他想,自己研究生学的是综合重症监护专业,又有过几年重症监护室的工作经历,正是这次抗击疫情需要的专业人才。在报名请战之后,为了增加保险系数,他又向邵凤民院长主动请战。

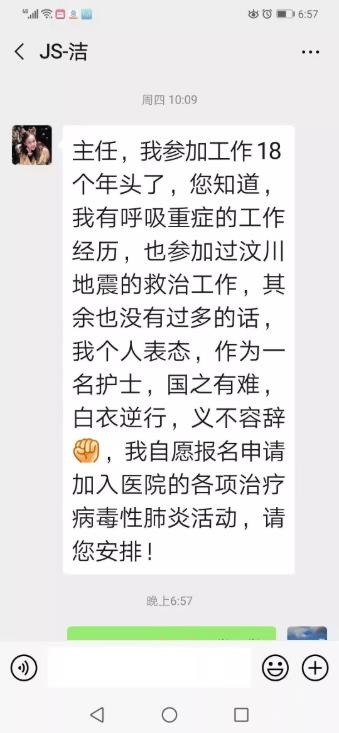

CCU的护士长马凌燕奋战在河南的重症临床14年。她的婆婆曾经在2003年去到抗击SARS的第一线,知道她想去抗击疫情第一线时,深深理解马凌燕护士长的想法,主动提出帮她照顾好两个年幼的孩子,为马凌燕解除后顾之忧。

胸外科副主任医师田建昌曾是一名军人,参与过汶川地震救援,参加过西藏高原使命行动,有丰富的野战、急救经验。

为了争取参加一线抗击疫情的机会,他手写了一份饱含情意的请战书送到了医务部。他写道:作为党员,“召之即来,来之即战,战之必胜,这是我应该做的。”

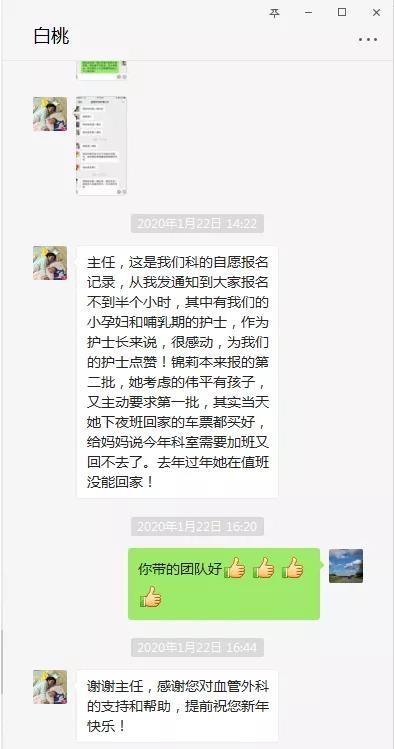

这些积极请战的医护人员,并不是热血来潮。早在1月22日,疫情宣布的第二天,就有很多人员主动请缨,想要去到第一线,尽一份心,效一份力。

前方,有需要我们救助的患者,有需要我们驰援的伙伴。身后,有给予我们支持的家人、朋友。这一场“国之战役”,每一个人都参与其中。