2月12日,98岁的中牟县老人魏明意,在儿子的陪同下,办了出院手续,在医护人员的声声祝福中,高高兴兴回家去了。

近日,华中阜外医院专家王山岭教授、杨海涛副主任医师突破四大难题,为老人成功实施了“单腔永久起搏器植入术”,挽救了老人已经极度跳动无力的心脏。

2月3日13:59,华中阜外医院急诊科。

厚重的挡风棉帘被掀开,两位带着口罩、全副防护的人走了进来。导诊护士赶紧接住,测量体温,问症分诊。

来者是魏先生和98岁的父亲魏明意。老先生神志清醒,但精神状态很不好。

魏先生介绍,老父亲身体状况原本一直很好,但从1年前开始,经常会出现心前区不适,多于夜间发作,一般几分钟就可自行缓解。本来想过完春节就来医院进行治疗,但是,赶上新冠肺炎疫情严重,就耽搁了。这几天,老人的胸闷症状开始加重,魏先生不敢大意,带老父亲直接来到急诊科。

接诊医生李秋泽副主任医师立即安排给老人做相关检查。结果显示,老人症状非常严重:“心律失常,高度房室传导阻滞,冠心病,慢性支气管炎急性加重期”。

拿到检查结果,再看看眼前98岁的老人,李秋泽倒吸一口凉气,马上联系心律失常一病区主任王山岭教授、杨海涛副主任医师。

很显然,这是一例房颤合并高度房室传导阻滞的患者,符合永久起搏器植入一类适应症。但是老人98岁了,属于超高龄患者;老人心跳极慢,心率一直保持在30次左右;老人合并糖尿病、肺气肿、肺部感染合并哮喘、老年痴呆等多种疾病。给这样的老人植入永久起搏器,手术存在较大风险。

面对老人的病情,王山岭教授、杨海涛副主任医师、吴金涛副主任医师进行了多次会诊讨论。分析了面临的四大难题,专家们拿出了针对性的手术方案:

第一,患者极度消瘦,皮下组织少、皮肤薄。所以选择比较薄的起搏器,同时术中起搏器囊袋的制作需要更精准。

第二,患者高龄且有气管炎肺气肿病史,其血管有预期解剖变异。所以在静脉选择上应有多手准备,可选择锁骨下静脉、腋静脉两条路径,避免因血管变异导致手术失败。

第三,患者入院时肺部感染、哮喘发作。因此,加强抗生素的应用、雾化吸入排痰等措施,同时术中尽可能的固定好电极,防止患者不能平卧、咳嗽导致电极脱位。

第四,患者有老年痴呆,难以顺利配合局麻手术。但如果全麻下手术,使肺部感染更难控制,且增加呼吸抑制、血管并发症的风险。根据老人情况,首选是局部麻醉,同时做好心理疏导,使患者能够配合手术。

经过充分的准备,2月5日上午,手术按计划进行。

王山岭教授、杨海涛副主任医师登上手术台,严格消毒、常规铺巾、局麻、切4cm口至筋膜、充分止血,穿刺锁骨下静脉一针见血,血管穿刺成功。

但是魏明意老先生还是出现不配合了,护士不停的安慰、疏导,老先生慢慢安静下来。

根据提前拟定的手术方案,王山岭教授、杨海涛副主任医师反复测试电生理参数,最终选择一处最佳位置,为老先生顺利植入一枚永久心脏起搏器。

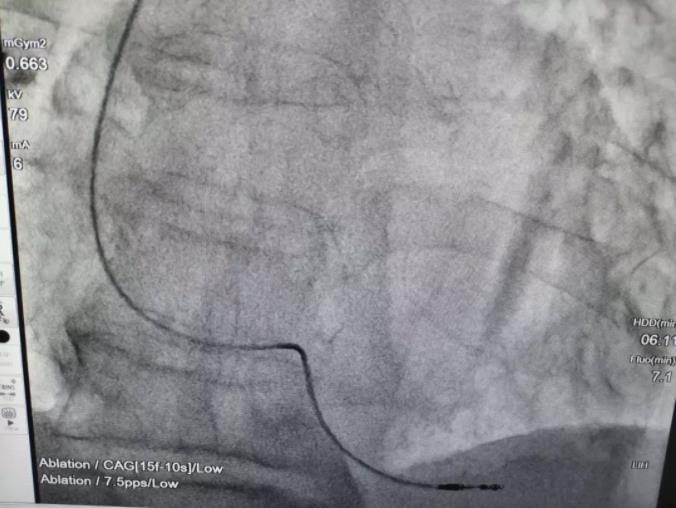

魏老先生最终起搏器导线的位置

由于手术方案周密,术后治疗措施对症、护理到位,魏明意老先生起搏器起搏感知功能良好,经过给予抗生素、化痰、止咳、降压、降脂、扩冠等药物治疗,肺部感染、哮喘等症状也得到有效控制。

2月12日,患者所有症状消失,如期拆线出院。

其实,这位98岁的老人,还不是心律失常团队做过手术中最高龄的患者。

早在2012年,一名郑州103岁的老先生,因为心动过缓,来到河南省人民医院求医。王山岭教授、杨海涛副主任医师联手,为老人成功实施了“永久起搏器植入术”,老人预后良好。