运动相关心血管事件风险的评估与监测中国专家共识

适量的体力活动能够提高心肺耐力、降低心血管疾病的发生率及全因死亡率。尽管其绝对风险很低,高强度的运动也可能使心原性猝死(SCD)和心肌梗死等恶性心血管事件发生的风险升高。对于初始参加运动训练、准备提升运动等级或者合并心血管危险因素的人群,运动进行前医学筛查、心血管疾病风险筛查与分层非常重要。鉴于此,中国医药卫生文化协会心血管健康与科学运动分会制定了《运动相关心血管事件风险的评估与监测中国专家共识》,本文旨在为我国医疗卫生机构等专业机构提供一套指导群众运动爱好者进行心血管风险评估与监测的技术指南,帮助早期识别并及时防控运动相关风险因素,并从专业角度提出政策建议。本文将主要内容提炼,为护理同仁提供参考。

1 共识背景

1.1体力活动有益健康

体力活动不仅可以提高心肺耐力,还可以改善血压、血糖、血脂、体重指数(BMI)等心血管疾病危险因素。

我国的“十四五 ”规划和 2035 年远景目标纲要草案提出要全面建设健康中国。2021 年国务院发布《全民健身计划(2021~2025 年 )》中提出要广泛开展全民健身运动赛事,提升科学健身指导服务水平。

1.2 运动对部分人群存在健康风险

虽然习惯性体力活动有助于降低心血管疾病发生风险,但是高强度体力活动(≥ 60% 摄氧量储备或≥ 6个代谢当量或≥自我疲劳指数评分14分 )也会增加SCD、AMI和脑卒中风险。心肌缺血、脱水导致的高凝状态,运动诱发心律失常是 SCD 发生的可能机制。强度过高的运动,尤其是突然的、非常规的、涉及高水平无氧代谢的运动,对于未接受专业训练者以及有潜在心血管疾病者,是存在一定隐患风险的。

2 运动相关心血管健康风险分层

对于普通人群,运动开始前,可鉴别的心血管危险因素都是传统的冠心病因素,如高血压、高脂血症、糖尿病、肥胖、吸烟、家族史等。相较既往指南,美国运动医学会(ACSM)第 10 版指南作出了大幅改动。运动前健康筛查,决定危险分层的仅纳入三个核心内容:运动习惯、症状、疾病状态。运动习惯定义为最近三个月,有氧运动频率大于每周三次,至少 30 min的中等强度运动。

基于国内外相关研究证据,本共识推荐将运动相关心血管风险分为低风险状态和高风险状态两个层级。

低风险状态:运动者与同龄、同性别的健康人群具有相同运动相关心血管事件风险的状态。

高风险状态:由于合并有高龄、明确的心血管疾病、2 型糖尿病或肾脏疾病等多种危险因素或将参与极具风险挑战的运动(如极限登山、高山滑雪、铁人三项等 ),导致运动者发生运动相关心血管事件的绝对风险显著高于同龄、同性别的健康人群的状态。

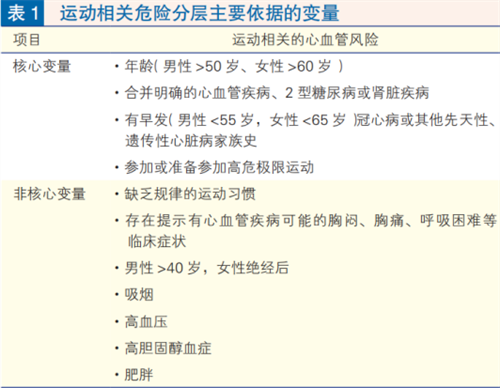

运动相关危险分层主要依据的变量包括以下 11项,其中核心变量 4 项、非核心变量 7 项,见表 1。

不存在核心变量且至多存在 1 项非核心变量即为低风险状态;存在有至少 1 项核心变量或 2 项以上非核心变量即为高风险状态。

3 运动人群的心血管风险评估

3.1 运动人群的心血管评估项目

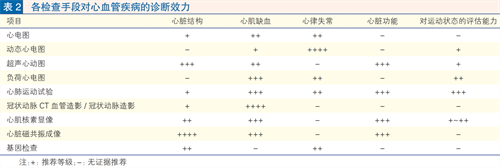

运动相关心血管风险评估是指在参与运动的人群中或运动过程中,为了筛查已存在的心血管疾病或心血管事件的风险,避免发生运动相关的心血管事件,所进行的主要针对心血管疾病风险的评估。运动人群心血管风险评估主要从结构、冠状动脉供血、心律失常及心功能四个方面进行。各检查手段对心血管疾病的诊断效力见表 2。

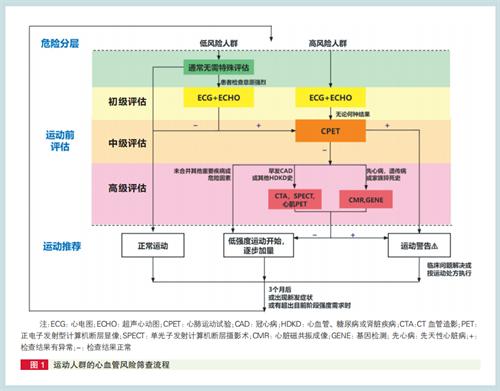

3.2 运动人群的心血管风险筛查流程(图 1)

所有拟参加规律运动的人员,在开始运动前进行心血管危险分层(见前文)。低风险人群,无需特殊评估,如果自我评估意愿强烈,可进行初级评估。对于高风险人群,直接进入初级评估。初级评估主要通过病史采集和体格检查。症状需特别关注与心脏、肾脏、代谢疾病有关的症状,包括胸痛、胸闷憋气、头晕或晕厥、呼吸困难、下肢水肿、心悸、间歇性跛行、心脏杂音和难以解释的乏力。病史采集中,需关注 SCD 的家族史,特别是一级亲属。实验室检查包括空腹血糖、血脂、肾功能(有肾脏疾病病史 )、糖化血红蛋白(有糖尿病病史 )。对怀疑存在心脏疾病的患者,建议进行心电图和超声心动图检查。如果怀疑其他系统疾病,则需至其他专科会诊。经初级评估阳性者以及所有高风险人群,建议进入中级评估,行 CPET 检查确定体能状态及进一步评估。CPET 可以真实测得摄氧量和代谢当量,并多方位、多角度地寻找安全阈值。CPET 检查异常者,如最大摄氧量低于 20 ml/(kg·min)、运动心电图负荷试验阳性、运动中心率上升缓慢或不升或下降、运动中血压不升或下降(≥ 10 mmHg,1 mmHg=0.133 kPa),运动血压反应过度(峰值血压≥ 240/120 mmHg)、运动中摄氧量上升缓慢或下降、氧脉搏上升缓慢或运动早期出现平台或运动中下降、二氧化碳通气当量明显升高、运动中心律失常加重出现严重心律失常等,给予运动警告,需进入专业医疗机构接受进一步医疗诊治及运动指导建议。

CPET 结果阴性的人群,若无相关危险因素,可直接开始运动,建议从低中强度开始,逐渐加量,并根据运动量及频率定期进行 CPET 评估,指导适宜的运动量及频率。根据危险分层具体变量情况,对进入高级评估阶段受试者,酌情选择心脏结构、心肌供血、心律失常或心脏功能相关的检查。若受试者具有早发冠心病家族史或有明确的糖尿病、肾脏疾病病史,建议行冠状动脉 CT 血管造影和(或)心肌核素检查,必要时可考虑行冠状动脉造影;同时,有肾脏疾病病史者,建议至肾内科就诊评估其肾功能及相关合并症情况。若受试者具有先天性、遗传性心脏病家族史和(或 )猝死的家族史,或受试者为高风险人群且初级评估有阳性结果,建议行CMR 及基因学检查。高级评估结果为阴性,对于既往无运动习惯的人群,从低 - 中强度开始,逐渐增加运动量,老年人需更加缓慢。对于既往有运动习惯的人群,可继续当前强度的运动。若高级评估结果为阳性,给予运动警告,需进入专业医疗机构接受进一步医疗诊治及运动指导建议。

对于不同心脏疾病状态的个体,在确定疾病种类和稳定程度后,有相应适宜的指南进行运动处方的制定和运动指导 。取决于运动者的健康状况、体适能、训练反应和运动的目的 。一般在运动计划开始的 4~6 周中,每 1~2 周将每次训练时长延长 5~10 min。当规律锻炼至少 1 个月后,可在接下来的 4~8 个月,逐渐增加频次、强度、时间,以达到推荐的个体化的运动数量和质量。

4 运动时心血管健康风险的监测和紧急措施

4.1 监测方法和手段

对于存在心血管疾病的高危人群,还是建议至医疗机构进行运动训练,直至风险降级;对于低-中危心血管疾病人群,可以考虑居家训练。

对于居家锻炼的人群,可以考虑佩戴监测设备或者不佩戴。个人根据条件,选择适合的可穿戴类设备。如果不佩戴监测设备,运动者可以把控的指标主要依赖症状、自主疲劳评分和说话试验。中等强度的体力活动,自主疲劳评分控制在 12~14 分,说话试验达到马上就要断句的程度。如果在达到中等强度前,个体出现了胸痛,憋气等症状,则要停止运动,进行医学筛查。

4.2 紧急情况的类型、判断方法和应对措施

如果个体在运动过程中,出现不适情况,建议立即停止运动,坐下休息。血压波动、心率增快、呼吸困难、心绞痛等情况,均可以在休息后得到缓解。在下一次运动训练时,针对上次情况,酌情调整运动方案。如果休息后,仍然不能缓解,则需要医学咨询。

运动中最危险的情况就是 SCD。降低 SCD 发生最有效的手段是每次运动前进行症状评估,早期识别风险,进行预防。但是一旦出现了 SCD,需要立即启动急救流程。进行呼叫和求助的同时,尝试进行心肺复苏。多项研究均证实,旁观者心肺复苏,是唯一能提高院外SCD 生存的因素。在急救车到达之前,如果现场配有自动体外除颤器(AED),旁观者可以连接AED,识别有无心室颤动发生。AED 可用于医疗场所和公共场所。普通的除颤仪只适用于医疗场所,需要有资质者使用,而 AED可以由非医务人员操作,公共场所都应考虑设置 AED,并对相关人员进行心肺复苏培训。运动场所应急响应处理流程见图2。

5总结

现有的证据支持运动可以提高心肺耐力,降低心血管疾病发病率和全因死亡率;运动对心肺功能的影响有剂量依赖效应,推荐长期坚持;高强度运动可能存在一定风险,必要时进行医学评估;初始运动,或新发症状,或拟提升运动强度的人,推荐进行心血管危险分层及进入相应的评估流程;可穿戴式装备有助于自我监控风险;应在开展群众性和竞技性耐力性运动的相关运动场所,构建适当的应急响应系统以及合理的急救流程,为运动参与者提供更为安全的环境。

供稿 内科管委会 朱莉 汤笑

选自中国医药卫生文化协会心血管健康与科学运动分会.运动相关心血管事件风险的评估与监测中国专家共识[J].中国循环杂志,2022,37(07):659-668.

审稿 朱贺变

美编 朱贺变