2022危重症患者院际转运专家共识

前言:华中阜外医院血管疾病重症监护室(VICU)为国内首创单独为血管疾病而开设的专科性独立重症监护室,科室承担着中原地区乃至中西部部分省市血管疾病患者的诊疗任务,并以开拓、发展、发扬专业知识与技能为己任。主动脉夹层患者院际转运工作是科室承担的社会责任和任务之一,该项任务艰巨且充满挑战性,我们始终以患者生命需求为核心,以危重症患者院际转运专家共识为指导,已安全转运大量主动脉夹层患者,特分享《2022危重症患者院际转运专家共识》。

《2022危重症患者院际转运专家共识》为重症患者院际转运专家共识组和国家急诊专业质控中心共同参与制定,下文选自中华急诊医学杂志2022年1月第31卷第一期Chin J Emerg Med,January 2022,Vol.31,No.1

随着医联体建设的不断完善,双向转诊、上下联动分级诊疗模式广泛开展,危重症患者的院际转运频次明显增加。院际转运是危重症患者管理的重要内容,约50%的危重症患者会经历院际转运。危重症患者院际转运不良事件发生率约为12.5%~62%。经历院际转运危重症患者的死亡比例比普通危重症患者高4%~8%。如何保障危重症患者的院际转运安全,促进患者在不同医疗单位治疗的连续性,成为当前亟需关注的问题。2003年澳大利亚发布《危重症患者院内转运最低标准》,2004年美国发布《危重症患者院际和院内转运指南》,2010年我国发布《中国重症患者转运指南(2010)》(草案),2011年英国发布《危重症患者转运指南(2011)第3版》,上述危重症患者转运指南对院内和院际转运工作给予了综合性的指导建议。目前院内转运工作趋于成熟,院际转运工作中的转运决策、转运风险评估分级、人员及设备配置、患者信息交接的连续性等关键问题需继续探究。

危重症患者院际转运专家共识组(以下简称"专家共识组"),针对危重症患者院际转运关键问题,结合我国国情和实践经验,基于文献循证,经专家会议反复讨论、修改,最终定稿,形成危重症患者院际转运共识。其中,参考文献来源于PubMed、EMBASE、Web of Science、知网、万方以及各国指南制定组织网站,检索词包括"critical care""patient transfer""interhospital""急危重症""危重症""转运""院际""院间",检索时间截至2021年5月31日。国际实践指南注册平台注册编号为IPGRP-2021CN196。本共识的证据等级分三级,见表1。

表1 证据水平分级标准

|

证据水平 |

描述 |

|

高水平证据 |

将来的研究不太可能对目前的评估结果有重要影响,从而不太可能改变当前推荐 |

|

中等水平证据 |

将来的研究可能对目前的评估结果有重要影响,从而可能改变当前推荐 |

|

低水平证据 |

将来的研究很可能对目前的评估结果有重要影响,从而很可能改变当前推荐 |

1 概念界定

危重症患者(critically ill patient):在原有(或没有)基础疾病的前提下,由于某一或某些原因造成危及患者生命、器官功能短暂或长期发生病理生理障碍,需要呼吸、循环等生命支持手段的患者。

院际转运(interhospital transfer):医疗单位根据患者病情需要、患者及(或)其家属意愿、医疗资源的可及性,将本单位诊疗的患者转到另一医疗单位进行诊疗或处理的过程。本共识中院际转运指以救护车转运方式为主体的国内危重症患者的院际转运。

2 危重症患者院际转运目的

使患者接受更好的治疗措施,以期改善患者预后;满足患者及(或)其家属的转运意愿;促进医疗资源的有效利用。

3 危重症患者院际转运原则

以患者为中心,在知情同意、综合评估、充分准备的前提下,综合患者病情、患者及(或)其家属意愿,对经过获益风险评估的危重症患者进行院际转运,保障患者及转运人员的安全。

4 危重症患者院际转运的相对禁忌证

危重症患者院际转运相对禁忌证:(1)疾病需要紧急处理,如呼吸、心搏停止,有紧急气管插管指征等;(2)主要脏器功能不能维持,随时可能发生心脏骤停,如血流动力学不稳定等;(3)转运人员、设备和工具无法保证转运基本安全。

5 危重症患者院际转运流程

问题1:危重症患者院际转运的转运流程

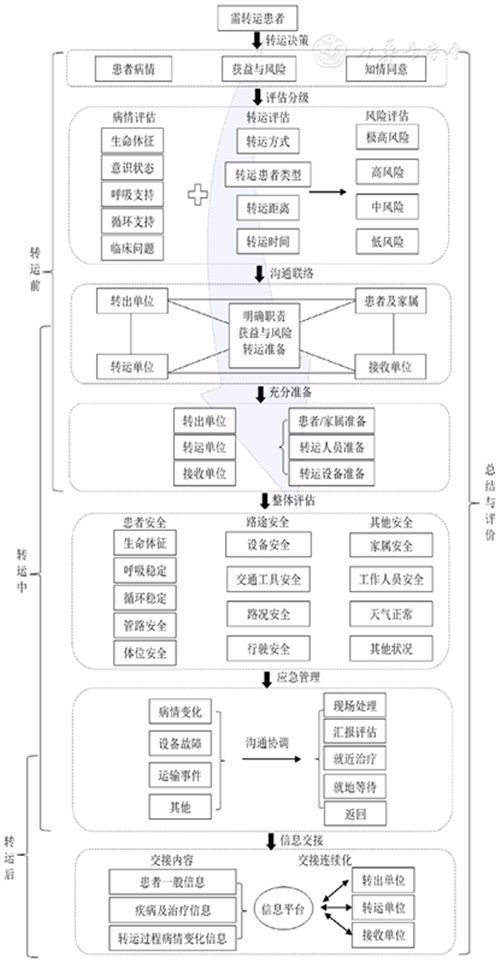

推荐意见1:建议根据标准化危重症患者院际转运流程(DECISIVE流程)进行院际转运工作。转运流程包括:转运决策(Decision-making)、评估分级(Classification)、沟通联络(Interdisciplinary communication)、充分准备(Sufficient preparedness)、整体评估(Integrated assessment)、应急管理(Various emergency management)、信息交接(Exchange information)等环节(图1)。(证据水平高,强推荐)

▲图1 危重症患者院际转运流程图

5.1 转运决策

问题2:危重症患者院际转运决策的确定

推荐意见2:建议以最大程度挽救患者生命为出发点,充分评估转运的必要性,结合患者病情、转运获益与风险评估、患者及(或)其家属知情同意进行转运决策。建议转运决策由患者、家属、转出单位、转运单位、接收单位(以下简称"三方单位")共同进行。(证据水平高,强推荐)

危重症患者院际转运目的核心是使患者获益。转运即存在风险,院际转运前由转出单位临床医生(主治及以上职称,5年及以上危重症患者管理及转运经验)对患者进行获益与风险评估,并基于患者病情、患者及其家属意愿,充分沟通院际转运的必要性和潜在风险;转运单位医生也应向患者及(或)其家属说明转运的获益与风险。三方单位协商制定转运方案、风险规避方案。患者及(或)其家属知情同意,并签署《院际转运知情同意书》。

5.2 评估分级

问题3:危重症患者院际转运的评估分级

推荐意见3:危重症患者院际转运评估分级包括患者病情评估分级、转运评估分级及风险评估分级。其中,风险评估分级可根据患者病情评估分级和转运评估分级综合评定。(证据水平中,强推荐)

5.2.1 病情评估

问题4:危重症患者院际转运的病情评估

推荐意见4:生命体征相对稳定的危重症患者可以考虑转运;血流动力学不稳定,不能维持气道通畅的危重症患者不宜转运。仍需考虑医疗水平、患者治疗需求、患者及(或)其家属主观诉求等因素进行决策。建议采用降阶梯预案,即根据患者病情可能出现的最高风险,对院际转运的危重症患者进行病情评估(表2)。(证据水平高,强推荐)

表2 危重症患者院际转运病情评估

|

项目 |

病情评估 |

||

|

Ⅰ级 |

Ⅱ级 |

Ⅲ级 |

|

|

生命体征 |

生命支持a条件下,生命体征不平稳 |

生命支持条件下,生命体征相对稳定 |

无需生命支持条件下,生命体征尚平稳 |

|

意识状态 |

昏迷,GCS评分<9分 |

轻度昏迷,GCS评分9~12分 |

GCS评分>12分 |

|

呼吸支持 |

人工气道,呼吸支持条件:PEEP≥8 cmH2O,FiO2≥60% |

人工气道,呼吸支持条件:PEEP<8 cmH2O,FiO2<60% |

无人工气道,可自主咳痰 |

|

循环支持 |

泵入两种及以上血管活性药物 |

泵入1种血管活性药物 |

无需血管活性药物 |

|

临床问题 |

急性心肌梗死、严重心律失常、严重呼吸困难、反复抽搐、致命创伤、夹层、主动脉瘤等 |

ECG怀疑心肌梗死、非COPD患者SaO2<90%、外科急腹症、剧烈头痛、严重骨折、持续高热等 |

慢性疾病 |

注:依据5项中的最高级别进行分级,1 cmH2O=0.098 kPa;a生命支持指为维持器官功能或治疗疾病而应用的医学治疗;PEEP为呼吸末正压,FiO2为吸入氧气分数,ECG为心电图,COPD为慢性阻塞性肺疾病,SaO2为血氧饱和度

5.2.2 转运评估

问题5:危重症患者院际转运的转运评估

推荐意见5:转运评估包括转运的方式、患者类型、距离、时间、缓急、路况、费用等方面;与危重症患者院际转运评估分级相关的因素主要为前4项(表3)。(证据水平低,中推荐)

表3 危重症患者院际转运评估

|

项目 |

转运评估 |

||

|

A级 |

B级 |

C级 |

|

|

转运方式a |

航空转运、海上转运 |

铁路转运 |

救护车转运 |

|

转运患者类型b |

紧急危重症型 |

急危重症型 |

危重症型 |

|

转运距离 |

>400 km |

200~400 km |

<200 km |

|

转运时间 |

>5 h |

2~5 h |

<2 h |

注:依据4项中的最高级别进行分级;适用范围为国内危重症患者的院际转运;航空转运适用于陆路难以到达、长途转运等情况;海上转运适用于沿海城市的患者转运;铁路转运主要适用于批量患者转运;航空转运、海上转运、铁路转运等转运方式应结合相应的院际转运标准;本共识内容以救护车转运方式为主体;紧急危重症型指需呼吸机辅助通气、体外生命支持技术[如体外膜氧合(ECMO)、主动脉内球囊反搏(IABP)等]维持机体功能的患者;急危重症型指需呼吸机辅助通气维持机体氧供的患者;危重症型指不需呼吸机辅助通气维持机体氧供的患者

转运方式的选择需综合患者病情、转运距离、天气情况、经济条件等因素,由转运单位与患者及(或)其家属共同决策。最常用的转运方式为救护车转运。建议评估转运患者类型:传染性疾病患者转运,应遵循《中华人民共和国传染病防治法》,启动传染病患者转运流程;危重孕产妇转运,可遵循危重孕产妇患者救治指南;危重患儿转运,可参考儿童患者救治与转运专家共识或指南。其中,暂时诊断不明,不能排除传染性疾病危重症患者的院际转运须遵循传染性疾病转运要求并启动相应的转运流程。转运距离达400 km及以上为长途转运。转运时间主要受转运方式、转运患者类型及转运距离的影响。

5.2.3 风险评估

风险评估分级可根据患者病情评估分级和转运评估分级综合评定(表4)。

表4 危重症患者院际转运风险评估

|

转运评估 |

病情评估 |

||

|

Ⅰ级 |

Ⅱ级 |

Ⅲ级 |

|

|

A级 |

极高风险 |

高风险 |

中风险 |

|

B级 |

极高风险 |

中风险 |

低风险 |

|

C级 |

高风险 |

中风险 |

低风险 |

注:极高风险,指患者在院际转运过程中具有正在或即将发生危及生命的临床问题的风险;高风险,指患者在院际转运过程中具有若不即刻治疗则发生危及生命的临床问题的风险;中风险,指患者在院际转运过程中具有潜在发生危及生命的临床问题的风险;低风险,指患者在院际转运过程中发生危及生命的临床问题的风险较小

5.3 沟通联络

问题6:危重症患者院际转运中三方单位间的沟通联络

推荐意见6:建议三方单位互相沟通患者病情、治疗所需仪器及药物、患者及(或)其家属需求、转诊原因、协调转运方式、转运出发时间、预计到达时间。三方单位均与患者及(或)其家属沟通潜在风险,了解患者及(或)其家属需求。(证据水平中,强推荐)

医疗单位间高质量的沟通和信息交流是预防转运不良事件发生的必要条件。三方单位应提供固定可用的联系电话,以实时沟通联络。转运单位宜于到达前10 min再次与接收单位沟通,确认其是否做好接收准备;接收单位根据患者需求,按需提前联络相关科室、部门工作人员,以保障患者能及时接受相应的治疗或检查。针对特殊紧急危重症型(ECMO、IABP等)患者转运,必要时由三方单位合作,共同参与转运过程。危重症患者院际转运信息平台的建设可促进三方单位间的沟通联络。

5.4 充分准备

问题7:危重症患者院际转运的准备工作

推荐意见7:建议于转运流程启动前,将患者病情维持在相对稳定的状态;建议设置标准化《危重症患者院际转运核查单》指导核查转运准备,对于需要携带ECMO、IABP等特殊装置的患者,可同时设置更具针对性的转运核查单;并根据降阶梯预案配备符合患者病情需求、转运需求的转运人员和设备。(证据水平中,强推荐)

5.4.1 患者准备

院际转运流程启动前,需再次评估患者生命体征、意识状态、呼吸支持、循环支持及临床问题,确认所需设备,并与进行转运决策的临床医生(主治及以上职称,5年及以上危重症患者管理及转运经验)再次确认患者是否可以实施转运。建议保留两条静脉通路。建议对接受机械通气的患者在转运前试连接转运呼吸机并观察5 min,评估患者是否可以维持呼吸稳定。

5.4.2 转运人员准备

问题8:危重症患者院际转运的人员配备

推荐意见8:建议由至少两名有丰富危重症患者救护、转运经验的专业人员进行护送。转运距离达400 km及以上或转运时间达5 h及以上时,建议安排两名具备5年及以上长途出车经验的司机。危重症患者院际转运人员标准见表5。(证据水平高,强推荐)

表5 危重症患者院际转运人员及设备配备标准

风险等级

转运人员配备标准

转运设备配备标准a

医生

护士

设备b

药品

极高风险

1名,从事急救工作时间≥3年,具备危重症治疗经验,掌握气道管理和高级生命支持技能

至少1名,从事急救工作时间≥3年,具备危重症护理工作经验,熟练使用各种抢救仪器

气道支持用物:吸氧用具、转运呼吸机、插管用物、简易呼吸器、负压吸引、吸痰管、口咽通气道、雾化用物;循环支持用物:微量注射泵、输液泵、输液加压包;基础用物:监护仪、电极片、除颤仪、氧气、穿刺用物

抗心律失常药物、血管活性药物、呼吸兴奋药物、平喘类药物、镇静药物、镇痛药物、肌松药物、纠正水电解质酸碱失衡类药物、止血药物、利尿药物、激素类药物、抗过敏药物、降温类药物、抗晕动类药物、各种静脉液体

高风险

1名,从事急救工作时间≥2年,具备危重症治疗经验,掌握气道管理和高级生命支持技能

1名,从事急救工作时间≥2年,具备危重症护理工作经验,熟练使用各种抢救仪器

气道支持用物:吸氧用具、转运呼吸机、插管用物、简易呼吸器、负压吸引、吸痰管、口咽通气道、雾化用物;循环支持用物:微量注射泵、输液泵、输液加压包;基础用物:监护仪、电极片、除颤仪、氧气、穿刺用物

抗心律失常药物、血管活性药物、呼吸兴奋药物、平喘类药物、镇静药物、镇痛药物、肌松药物、纠正水电解质酸碱失衡类药物、止血药物、利尿药物、激素类药物、抗过敏药物、降温类药物、抗晕动类药物、各种静脉液体

中风险

1名,从事急救工作时间≥2年,掌握气道管理、基本急救和生命支持技能

1名,从事急救工作时间≥2年,熟练使用各种抢救仪器

气道支持用物:吸氧用具、转运呼吸机、插管用物、简易呼吸器、负压吸引、吸痰管、口咽通气道、雾化用物;循环支持用物:微量注射泵、输液泵、输液加压包;基础用物:监护仪、电极片、除颤仪、氧气、穿刺用物

抗心律失常药物、血管活性药物、镇静药物、镇痛药物、肌松药物、止血药物、抗过敏药物、降温类药物、抗晕动类药物、各种静脉液体

低风险

1名,从事急救工作时间≥1年,掌握基本急救技能

1名,从事急救工作时间≥1年,可以使用抢救仪器

气道支持用物:吸氧用具、简易呼吸器、负压吸引、吸痰管、雾化用物;循环支持用物:微量注射泵;基础用物:监护仪、电极片、除颤仪、氧气、穿刺用物

血管活性药物、镇静药物、镇痛药物、肌松药物、止血药物、抗过敏药物、抗晕动类药物、各种静脉液体

注:以上标准为推荐配备标准,各医疗单位可根据实际情况进行调整;航空转运、海上转运、铁路转运等转运方式应结合相应设备管理标准;除表中设备外,转运还应配备其他基本用物,包括:血糖仪、体温计、听诊器、手电筒、搬运用担架、固定敷贴、一/二级防护用品、消毒用具、约束器具等。特殊类型危重症患者院际转运应结合相应设备管理标准进行设备配置,包括:有创动脉压监测、颅内压监测、呼气末二氧化碳分压监测、控温设备等

根据院际转运风险评估分级,配备符合患者病情需求、转运需求的转运人员和转运设备,是保障危重症患者安全转运的基础。建议各医疗单位成立由医生、护士、科室管理者和紧急医疗服务组成的转运团队,并设置一名院际转运负责人,统筹、协调危重症患者院际转运工作。转运人员的构成可根据当地医护人员的技术水平和转运风险评估等级确定组成。

5.4.3 转运设备准备

问题9:危重症患者院际转运的设备配置

推荐意见9:建议每位患者配置具有存储生命体征功能和警报功能的转运监护仪、除颤仪等仪器,配置心脏复苏药物、血管活性药物、镇静药物、镇痛药物、肌松药物等药品。危重症患者院际转运设备配备见表5。(证据水平高,强推荐)

重要设备(如呼吸机、微量注射泵、设备用电池等)备份,所有设备处于满电备用状态。保证氧气的充足储备,附加至少30 min的氧气储备量。转运仪器及药品定人管理,使用后及时补充。转运完成后应对救护车及转运设备进行有效的清洁、消毒、灭菌。标准化《危重症患者院际转运核查单》的设置(见附表1),可指导核查转运准备,促进患者安全。

5.5 整体评估

问题10:加强危重症患者院际转运中的安全

推荐意见10:建议在危重症患者院际转运过程中整体评估患者安全、路途安全、患者及家属需求变化,并于转运过程中对患者情况及医疗行为进行全程记录。(证据水平高,强推荐)

5.5.1 患者安全

危重症患者院际转运过程中,持续监测生命体征,密切观察患者有无呼吸状态和血流动力学的变化,有无意识、尿量改变;根据患者病情积极处理,并详细记录。注意管路安全,每次搬动患者前后均应检查管路。合理安排患者体位,妥善固定转运设备,正确使用安全带,必要时应用负压真空担架。此外,需及时处理外界环境对患者的影响。到达接收单位后,建议转运单位对患者离开救护车的可行性进行评估,确保安全后实施转运。

5.5.2 路途安全

转运单位需综合考虑天气、路况、节假日等因素,合理规划转运路线。实时评估氧气储备、设备用电情况,并提前做好补充计划。提醒同乘人员系好安全带,寻找最佳路径,确保行驶安全。建议由转运单位实时监测转运到达位置,及时评估预计到达时间,反馈于接收单位。

5.5.3 其他安全

转运过程中应了解患者及家属心理变化及需求,对患者及家属的不良情绪、不适反应予以对症处理。转运工作人员亦存在安全风险,应提高自身安全意识,配备必要的防护用物和药品。路况复杂或天气异常的情况下,做好应对或更改转运路线的准备。

5.6 应急管理

问题11:危重症患者院际转运的应急管理工作

推荐意见11:建议转运单位针对转运中的潜在风险制定应急处理方案及管理式清单,由转运人员及时干预并有效记录。各医疗单位利用当地现有资源,制定危重症患者转运应急计划,以应对转出失败、临时接收、接收困难等特殊情况。(证据水平中,中推荐)

病情变化:转运途中密切观察患者病情变化,给予连续性的治疗与护理。必要时,根据患者临床需要,按照"就近、就急、就能力"原则,联系合适的医疗单位进行紧急处理。设备故障:当设备因故不能正常运行时,立即更换备用设备或采取替代方法维持治疗,及时报告,采取措施积极处理。运输事件:如遇交通拥堵、交通意外等事件,根据路况及时调整路线,并与接收单位保持联系。如发生车辆故障,立即检查原因并排除故障;如无法及时修复,立即报告,请求另派车辆完成转运。其他:如遇转出失败、临时接收、接收困难等特殊情况,建议由医生判断转运的安全性,并联系可接收医院,在保证患者安全的前提下,转运至其他医疗单位。

5.7 信息交接与记录

问题12:危重症患者院际转运过程中患者信息交接的连续性

推荐意见12:建议三方单位医护人员之间进行口头交接和书面交接,交接内容包括患者一般信息、疾病信息、治疗信息,转运过程中的病情变化、治疗措施及转运时间等,交接后进行签字确认。建议使用标准化《危重症患者院际转运核查单》规范危重症患者院际转运信息交接。可借助信息化技术,在保证信息安全的基础上,进行院际转运信息平台建设。(证据水平中,强推荐)

转运前后信息记录的完整性与信息交接的有效性,可促进患者治疗的连续性,提高医疗资源的有效利用。三方单位宜根据其在转运流程中的职责,完善相应的信息记录与交接:转出单位填写转运交接记录、转运知情同意书;转运单位填写转运记录、转运知情同意书,必要时填写医疗急救病历;接收单位填写转运交接记录。危重症患者院际转运信息平台的建设,可实现患者信息在三方单位之间互联互通,保障患者病情变化与转运进展等资料实时、连续地传输。

5.8 总结与评价

问题13:危重症患者院际转运工作的总结与评价

推荐意见13:建议及时监测转运工作的进展、预期、结局,定期召开院际转运工作总结分析讨论会。组织包括司机在内的参与危重症患者院际转运的人员接受临床培训,培训内容包括转运相关知识、急救技能、设备使用、应急能力等,并定期进行临床评估。(证据水平高,强推荐)

在危重症患者院际转运过程中持续总结与评价,可推进院际转运体系建设,对促进患者安全和实现各医疗单位间的有效衔接具有重要现实意义。对尚不能满足院际转运需求的环节,可加强建设投入,逐步建立更加规范化的危重症患者院际转运方案。

总之,保障危重症患者的院际转运安全,促进患者在不同医疗单位治疗的连续性,是急诊急救护理不断探究的重要内容。专家共识组对危重症患者院际转运的概念、目的、原则、相对禁忌证及转运流程等方面进行了总结,旨在规范危重症患者院际转运流程,促进院际转运各环节的有效衔接,降低转运风险。

供稿 外科管委会 杨超群

审稿 朱贺变