中等长度静脉导管的临床应用

随着输液工具的不断发展,一次性静脉输液钢针、外周静脉留置针、中等长度导管、中心静脉导管PICC及输液港等在临床广泛使用。护理人员应根据患者的年龄、病情、过敏史、静脉治疗方案、药物性质等因素,为患者选择合适的输注途径和静脉治疗工具。中等长度导管具有穿刺速度快、安全性较高、维护成本较低等优势。

我院呼吸内科护理团队,为进一步保护患者血管,提高患者静脉治疗的安全性和舒适性,全面开展“超声引导下中等长度静脉导管置入术”,减轻患者反复穿刺带来的恐惧与痛苦,减少输液并发症的发生,为患者筑起安全、舒适、高效的“生命通道”。

什么是中等长度静脉导管?

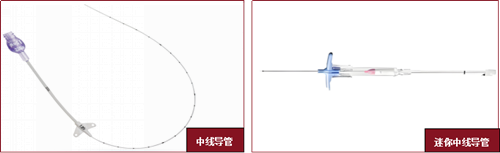

中等长度静脉导管分为中线导管和迷你中线导管。

中线导管:经外周静脉置入的中等长度导管,又叫中线导管(Midline),导管长度20~30cm,常规穿刺或采用超声引导技术从上臂置入贵要静脉、头静脉或肱静脉内,导管尖端位于腋静脉胸段或可到达锁骨下静脉。

长外周导管(有时定义为迷你中线Mini-midline):8~10cm长的导管,用常规穿刺技术放置在前臂或手的浅静脉,或采用超声引导技术放在上臂中段深静脉,其尖端不超出腋窝。

中等长度静脉导管的优势

1.填补了普通留置针(3~5天)和PICC(1~12月)留置空白,中等长度导管留置时间为1~4周;

2.流速快,可用于快速补液、补血的病人。

3.保护血管,避免反复穿刺的痛苦;

4.导管稳定性好,不易脱出,防止药物外渗;

5.置入后不需要X线定位,为紧急抢救赢得时间;

6.可采用超声引导下改良塞丁格技术,可增加穿刺成功率,减少污染、感染机会。

适应症

1.预计治疗时间1~4周的患者;

2.持续输注等渗或接近等渗的药物时;

3.短期静脉注射万古霉素的患者;

4.需持续镇静与镇痛的患者。

禁忌证

1.持续输注发疱剂药物治疗;

2.有血栓高凝状态病史、四肢的静脉血流降低(如麻痹、矫形神经系统病症)慢性肾脏病3期、4期及5期需要静脉保护的患者;

3.乳腺手术清扫腋窝淋巴结淋巴水肿的患者;

4.拟穿刺肢体部位有疼痛、感染、血管受损(静脉炎、硬化等)计划手术或放疗的区域均不宜置管的患者。

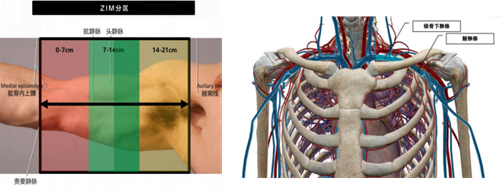

穿刺部位的选择

1.首选上臂,其次选择肘窝部位,使用贵要静脉、头静脉、正中静脉和肱静脉,其中贵要静脉最佳。

2.对于新生儿和儿童患者,其他可选择的部位还包括:尖端在腹股沟以下的腿部静脉和胸以上区域尖端在颈部的头皮静脉。

3.应该避开触诊时疼痛的区域;有开放性创伤的区域;肢体的感染部位;

4.避开受损血管(如:瘀紫、渗出、静脉炎、硬化、条索状或充血的血管)和计划手术的区域。

5.避开乳腺手术清扫腋窝淋巴结、淋巴水肿的肢体;

6.计划手术或放疗的区域均不宜置管。

置管操作

1.常规置管

1)置管时应严格遵循无菌技术操作原则,宜在专用环境中进行。

2)测量双侧臂围和预置管长度,手臂外展与躯干成 45~90°。

3)选择合适的皮肤消毒剂:2%葡萄糖酸氯己定乙醇溶液、有效碘浓度不低于0.5%的碘伏或2%碘酊溶液和75%乙醇组合使用。推荐使用2%葡萄糖酸氯己定乙醇溶液消毒皮肤、导管及其他附加装置。

4)以穿刺点为中心擦拭皮肤,并自然待干。建立最大化无菌屏障。

5)生理盐水预冲导管,检查导管完整性。

6)导管应缓慢匀速送入预测量刻度,禁止暴力送管。

2.超声引导下改良塞丁格技术置入中等长度导管

1)使用超声系统查看上臂血管,严格区分动、静脉,避免误伤动脉。以穿刺点为中心擦拭皮肤,并自然待干。

2)穿刺成功送导丝时,动作轻柔,确保导丝无卷曲,导丝不得反方向送入;导丝在体外预留至少15cm,防止滑入体内。

3)扩皮时应沿导丝方向,避免损伤导丝和血管。

4)移除导丝应动作轻柔,以免破坏导管及导丝的完整。

导管的拔除

1.中等长度导管留置时间为1~4周,或遵照产品使用说明书。

2.临床上需每日评估导管保留的必要性,不需要时应尽早拔除。

3.拔管时应严格遵循无菌技术操作原则。

4.应由经过培训的专业人员进行导管拔除。

5.发生感染症状,例如:红斑、自穿刺点延伸出1cm硬结、渗液,不伴有其他明显感染源的发热或病人主诉导管相关的疼痛或触痛时,应拔除导管。

6.在非最佳无菌条件(例如在紧急情况下)下置管,应24小时内尽早拔除。如果在导管置入时或留置期间疑有神经损伤(如感觉异常、麻木或麻刺感)或置入时误穿动脉,应立即拔除,拔除导管后,应检查导管完整性,并监测48小时,及时发现并发症。

7.拔除导管后,应检查导管完整性,确保导管完整。否则,应查找原因,并采取必要的处理措施。

8.拔除导管后,给予病人及照护者进行有关并发症的症状、体征的健康教育,并告知发生症状后的联系人。

供稿 综合医学部 单海娟

审稿 朱贺变