阜外华中心血管病医院高传玉教授、刘煜昊教授团队的陈同峰博士在《中华心血管病杂志》发表临床研究,明确提出:急性心肌梗死(AMI)后第23天进行经皮介入封堵术,是降低心梗后室间隔穿孔(VSR)围术期死亡率的关键时机,为该类高危患者的精准治疗提供了重要循证依据。

临床背景:攻坚危重并发症,推动精准治疗

室间隔穿孔是AMI最危重的机械并发症之一。数据显示,保守治疗患者在发病后1年生存率不足10%,而传统外科手术虽然可挽救部分患者,但围术期死亡率仍高达47%。

随着微创介入技术的发展,经皮介入封堵术凭借创伤小、恢复快、重复操作可行性高等优势,正逐步成为VSR治疗的重要手段。然而,术式虽成熟,但手术最佳时机一直缺乏高质量研究支持。

研究设计:7年临床数据,严谨分析

高传玉教授、陈同峰博士团队整合阜外华中心血管医院、河南省人民医院临床数据,对2013年10月至2020年5月共69例AMI后VSR患者资料进行了系统性回顾分析。

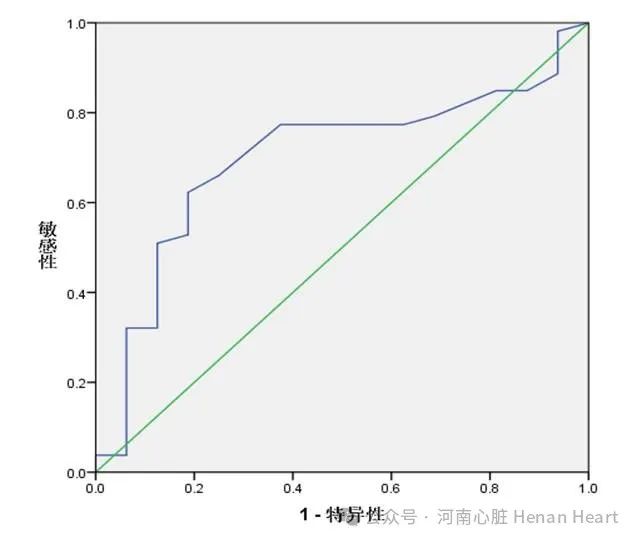

患者根据术后30天生存情况分为“存活组”和“死亡组”,从基线资料、术前用药、穿孔部位、手术成功率、死亡率等多个维度进行比较,并结合受试者工作特征(ROC)曲线,探索封堵术的最优实施时间。

核心发现:术后第23天,死亡率最低

研究结果显示,AMI后第23天为进行介入封堵的“黄金时间窗口”。手术时间>3周者术后30天死亡率为12.8%;手术时间≤3周者死亡率为45.5%(P = 0.003)。ROC曲线分析表明:AMI后第23.5天为预测生存的最佳截断点(AUC=0.699,见图)

不同天数封堵预后状态的ROC曲线

关键预警:术前两项指标显著关联死亡率

进一步多因素分析显示,以下两项术前指标显著关联术后30天死亡率升高:白细胞计数>9.8×10⁹/L(OR=20.94,P=0.037)、NT‑proBNP>6 000 ng/L(OR=869.11,P=0.020)。该发现提示临床医生在术前应积极控制感染、优化心功能状态,必要时可提前使用IABP等机械循环辅助设备,为患者创造更佳手术时机。

专家声音:治疗应尊重“时间的科学”

“介入封堵术并非越早越好,合适的时机意味着更成熟的组织基础、更稳定的血流状态,也就是更高的生存率。”

——高传玉 教授

阜外华中心血管病医院 心血管内科

参考文献:

1.Chen T, Liu Y, Zhang J, Sun Z, Han Y, Gao C. Percutaneous closure of ventricular septal rupture after myocardial infarction: A retrospective study of 81 cases.Clin Cardiol. 2023;46(7):737-744.

2.陈同峰,张静,高传玉,郭素萍,叶发民,孙子瑞,蒋亚鹏,程江涛,韩宇,刘煜昊.经皮介入封堵治疗急性心肌梗死后室间隔穿孔69例[J].中华心血管病杂志,2021,49(11):1094-1101.

陈同峰博士简介:医学博士,副主任医师,毕业于吉林大学白求恩医学院七年制。擅长各类先天性心脏病,瓣膜病等的介入治疗。年完成经导管主动脉瓣置换术(TAVR)120例,经导管二尖瓣介入手术(TEER、TMVR等)50余例,各类先天性心脏病介入手术1000余例。

参与国家级课题两项,省级课题5项,其中主持省级课题2项。以第一作者发表《中华心血管病杂志》等中文核心期刊5篇,SCI 3篇。获得河南医学科技奖一等奖一项。建立了国际最大样本量的心梗后室间隔穿孔病例数据库。

河南省生物医学工程学会结构性心脏病专业委员会秘书长

河南省医学会心血管病分会青年委员

河南省心脏瓣膜病介入中心联盟委员

河南省康复学会心血管病康复分会委员

河南省生物医学工程学会右心与肺血管病专业委员会委员

撰稿:陈同峰

编辑:吴莹

诚挚感谢您对“河南心脏 Henan Heart”的关注与支持。