阜外华中心血管病医院心律失常中心陈珂博士在《Heart Rhythm》发表原创论文:系统总结了经逆行主动脉途径室性心律失常消融引起的主动脉夹层的临床管理经验和预后。住院期间总死亡率约为16.7%;B型夹层组中死亡率为 零;A型夹层组中死亡率为37.5%。

研究背景和研究结果

医源性主动脉夹层作为心血管介入手术中罕见却凶险的并发症,一直是临床关注的焦点。尽管在冠状动脉介入、经导管主动脉瓣置换术及胸主动脉腔内修复术等心血管介入领域,医源性主动脉夹层已形成系统的管理策略,但经逆行主动脉途径行室性心律失常消融术并发主动脉夹层的临床特征及预后,目前仍缺乏系统性研究,仅有零散病例报道。陈珂等联合国内6家心脏中心,首次对这类并发症的临床管理经验进行了系统总结。本研究纳入近10年间18例术中并发主动脉夹层的病例(总体发生率为0.3%),其中A型夹层8例(占44.4%),B型夹层10例(占55.6%)。患者平均年龄为65.4±5.3岁,女性占比27.8%,所有患者均有未达标的高血压病史。值得注意的是,血管迂曲导致的导管操控困难是本组病例的共同特征。急性症状以术中突发剧烈胸痛为主(占72.2%),其次为背痛(占50%)、腹痛(占16.7%)及晕厥(占16.7%)。在8例A型夹层组中,3例顺行性夹层患者行急诊外科修复,2例患者经药物保守治疗安全出院,3例患者死亡,总死亡率为37.5%;在B型夹层组中,3例患者接受血管内介入治疗,7例患者保守治疗成功,无死亡病例。术后平均随访72.7±46.8个月,15例存活患者中未观察到迟发性主动脉相关并发症。

室性心律失常导管消融并发主动脉夹层临床研究讨论

室性心律失常导管消融术中并发主动脉夹层是威胁患者生命的严重并发症,其临床管理需贯穿“预防-识别-治疗”全流程。发病机制中,导管操作导致的机械损伤与主动脉壁结构缺陷的协同作用是核心,这要求术者在操作中遵循 “轻柔化、可视化” 原则,避免反复粗暴推送导管,尤其在主动脉弓塑形、跨瓣等关键步骤中需警惕内膜损伤风险。临床特征的异质性与诊断延迟风险,凸显了多模态影像技术联合应用的重要性。早期识别的关键在于建立“症状-影像-病理”联动的诊断思维,术前常规用CTA评价股动脉、辅助动脉、胸主动脉结构,术中需动态整合症状监测(如突发胸痛、操作阻力异常)与影像评估(床旁超声、心腔内超声、CT血管造影)。治疗策略的制定需遵循“分型施治”原则:A型夹层以急诊外科修复为首选,而血流动力学稳定且无明显并发症的逆行性夹层可谨慎尝试保守治疗;B型夹层则以药物控制为主,介入治疗仅适用于复杂病例。因此,大血管技术团队是成功处理这种并发症患者的基础。预防层面,优化操作技术(如压力导管监测、超声引导入路)与个体化入路选择(穿间隔途径替代高危逆行入路)是降低风险的核心手段,同时需强化围术期血压管理,避免血压波动加剧主动脉壁应力。临床实践中,建立包含心脏介入科、心血管外科、影像科的多学科协作体系,是实现规范化诊疗的重要保障。

图1.B型主动脉夹层。猪尾导管通过右侧桡动脉造影显示(大箭头)主动脉弓逆向夹层(小箭头),0.035英寸引导钢丝逆向进入假腔。

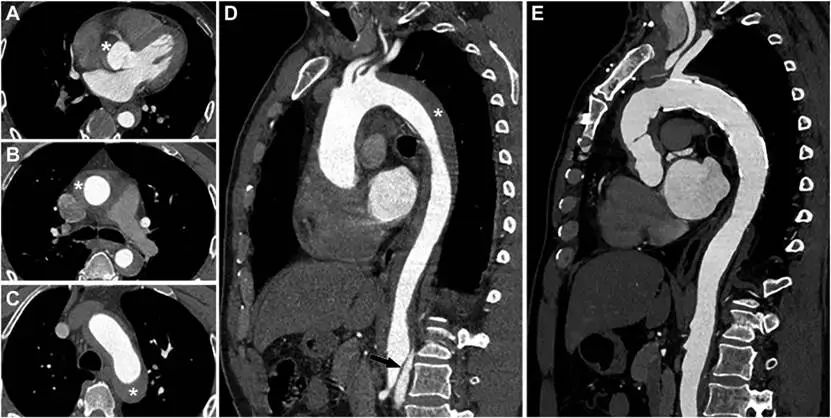

图2.外科方法修复主动脉夹层。A-D:在右冠状窦水平、肺动脉水平、主动脉弓矢状位显示,假腔压迫真腔(✱号处)。D图:下部黑色箭头处显示动脉内膜片。E:外科手术3年后随访显示外科手术部位和支架部位血管段血流和管腔正常。

图3.B型夹层腔内修复。A-D:在肺动脉水平、肠系膜上动脉水平、髂动脉水平CTA矢状面显示变形的真腔内内膜片(白色箭头处)。E-H:主动脉支架后CTA图像,显示支架支撑主动脉血管,贴壁良好;右髂外动脉右部分残余狭窄(白色箭头)。I:五年随访是三维成像显示主动脉血流通常,支架贴壁并充分覆盖注动脉内壁。在右髂总动脉仍可见比分内膜片(白色箭头)。

图4.典型的夹层图像特征。A:CTA显示右髂总动脉撕裂(白色箭头);B:右髂动脉和股动脉弯曲(白色箭头);C:主动脉平面和水平面成角为78°(红线标记)。D:主动脉弓非常弯曲(白色箭头)。

参考文献:

Chen K, Ge W, Lai Y, et al. Iatrogenic aortic dissection during catheter ablation for ventricular arrhythmia. Heart Rhythm. 2025 Mar 4:S1547-5271(25)00217-6

作者简介:

陈珂:医学博士,副主任医师,心血管内科专业方向,主要从事心律失常诊断与治疗工作。国家卫计委心律失常介入培训导师;中国生物工程学会心律失常分会青年委员;河南省医学会心电生理与起搏学分会委员;河南省医学会心血管病学分会青年委员;2019年荣获共青团河南省委“河南省青年岗位能手”。累积完成心律失常射频消融及左心耳封堵手术一万余例;主持省厅级科研项目3项,获实用新型专利2项,以通讯/第一作者在《Heart Rhythm》,《Int J Cardiol》等杂志发表论著10余篇,参编专著3部。

供稿:陈珂

编辑:吴莹

诚挚感谢您对“河南心脏 Henan Heart”的关注与支持。