与“死神”的拉锯战,我们赢了!

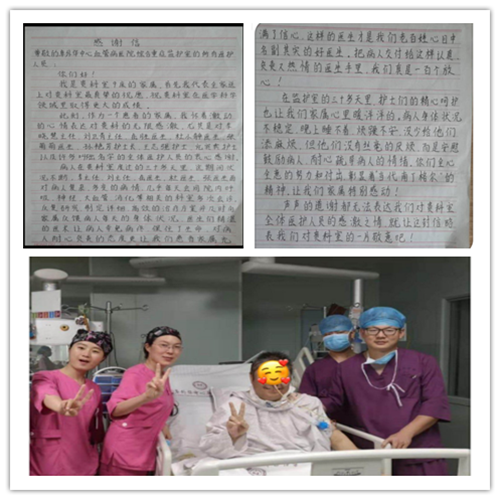

4月9日早上,我们正在交班,护工张师傅跑到医生办公室门口,激动地语无伦次:“张先生来了,张先生和他爱人来了!” 我们惊喜地赶到门口迎接他,在疫情还未彻底结束的特殊时期,张先生从平顶山千里迢迢来医院送锦旗,他看到我们,虽然戴着口罩,也难以掩饰内心的激动,握着主任、护士长的手一再道谢:“谢谢!谢谢你们给了我第二次生命。锦旗早就做好了,由于疫情一直不能外出,所以……”话没说完说却哽咽了。

看着这张熟悉的面孔,思绪回到了半年前,年仅42岁的他被确诊为主动脉夹层(A型),急诊手术,手术虽然顺利,但由于手术复杂,风险高,术后出现了肺部感染,消化道出血,多器官功能衰竭等症状,一度陷入昏迷。第一次见到张先生时,我们心里“咯噔”了一下,魁梧帅气的他被病魔折磨地憔悴不堪,气管切开处接呼吸机辅助呼吸,双下肢肌力0级。由于感染性休克,血压用极量的血管活性药物维持。42岁的他不仅是单位的骨干力量,更是家里的顶梁柱,父母和善慈祥,做教师的爱人温柔贤惠,8岁的儿子活泼可爱。记得当时他爱人紧紧地抓住我们的手:“先生就是我们家的天,只要有一线希望,我们就不能让天塌了。”

带着家属的殷切信任与重托,我们同张先生一起展开了与死神的搏斗。为改善肺部氧合情况,评估各种风险后,我们早期对其实施俯卧位通气,每6个小时进行一次机械振动排痰,呼吸功能训练;抗感染、抑酸护胃、营养支持等治疗的同时,持续应用脑电系统监测脑灌注与神志反应;CRRT肾脏替代治疗;持续监测有创血压,按需采集动脉血气分析和血糖,必要时行DR、CT、MRI、彩超和气管镜检查,并多次邀请多学科协助会诊,不放过任何蛛丝马迹。

将近半个月的治疗后, 张先生的意识在慢慢恢复,可以配合指令性动作,哪怕是一点点的好转,我们都欣喜若狂。为了帮助他树立战胜疾病的信心,责任护士小郭为其讲述监护室病友治愈出院的经历,同时让他爱人在探视时播放父母和儿子的日常视频,给予他信心与力量。渐渐地,我们发现他不再消沉,开始配合我们翻身,做气压治疗,用简单的手势语言进行交流。

一个月后的早上,正当我们觉得胜利在望,突然发现张先生大便呈柏油样,急查大便潜血阳性,血色素指标迅速下降,再度出现失血性休克。值班医生与家属沟通后,家属开始对患者的预后产生了顾虑。

也许对我们而言,他只是一名普通的患者,却是家庭的整片天。我们不能放弃每一条生命,决定再次与家属沟通:疾病恢复是一个漫长的过程,这么凶险的手术他都挺过来了,况且他还年轻 ,底子好,再给他点时间!

家属沉默许久,最终决定再试试。

新一轮的战斗又开始了!医生不厌其烦地整理了张先生的各项检查化验指标,多学科会诊激烈讨论,一遍又一遍地调整治疗方案。护士密切关注张先生病情变化的同时,认真做好各项护理工作,积极预防并发症。由于消化道大出血,他排出的血便腥臭难闻,加上烦躁不安,经常把大便蹭的满床都是,护士毫无怨言,耐心为其擦拭干净,保持清洁。

在大家又一次的不懈努力下,张先生病情趋于稳定,呼吸机上看到了自主呼吸的波形。意识也逐步好转,可以根据指令做点头、竖大拇指等动作,我们欣喜若狂,一切努力没有白费!

又过了一周,检验科报的危急值越来越少,各器官功能逐渐恢复。我们尝试脱离呼吸机辅助,观察几天后,情况稳定,决定转至普通病房继续治疗。

在他治愈出院的那天,他将感谢信送到了我们手中。

如果有人问我世界上距离死亡最近的地方是哪里,我一定会毫不犹豫的回答:重症监护室。作为急危重症患者的聚集地、“死神”面前的最后一道关隘,这里的患者病情瞬息万变,各种高精尖仪器云集,日夜灯火通明,医护形色匆匆......我们每天与病魔做斗争,孜孜不倦,未曾停歇。对于疾病的棘手难缠我们也曾疲惫,也曾彷徨,也曾束手无策。然而,在这场与“死神”的拉锯战中,我们又一次赢了!

耳边仿佛又想起特鲁多医生的墓志铭“有时,去治愈;常常,去帮助;总是,去安慰。”这段铭言越过时空,经久流传,至今仍熠熠闪光。我们或许不能治愈每个患者,但尽自己最大的努力去帮助、安慰患者,何尝不是件幸福的事!

供稿 综合ICU 郭冉 孙艳芳

审编 汤笑

美编 朱贺变