经过群众推荐、集中展示、点赞评议等环节

7月13日

由中央文明办

国家卫生健康委员会

共同组织的

“中国好医生、中国好护士”

网上推荐评议活动揭晓

阜外华中心血管病医院副院长

心外科主任

主任医师

程兆云教授

入选“中国好医生”6月月度人物

程兆云:守护“双心”健康的“金刀圣手”

有一位大夫,他一生的专注和心血,都倾注在柳叶刀尖和缝合针线上,全动脉化搭桥术水平居于世界前沿;他说自己是农民的儿子,好技术不仅要能救命,更要能为患者省钱;他和患者交朋友,“双心治疗”延伸医患和谐厚度;他一辈子在干两辈子的工作,努力拉伸生命价值。

他是河南心脏搭桥第一人,被誉为中原“金刀圣手”。他就是中共党员、中原名医、著名心外科专家程兆云教授。

他说:好技术才能救人,要敢于做“第一个吃螃蟹的人”

曾经,河南是心血管外科技术的“洼地”。2000年以前,河南还不能独立开展心脏外科手术。作为人口大省,河南每年约有1万名心血管重症患者被疾病折磨,他们不得不辗转北京、上海等地就医,费用和精神压力不言而喻,但最可怕的是仍有可能救不回来。

1997年,程兆云受组织委派赴澳大利亚研修心外科技术。为了争取尽可能多的手术操作和观察病人的机会,程兆云每天都要在医院呆上14个小时,抓住每一台手术机会勤奋练习。每天晚上查资料、写心得、整理笔记,深夜才睡。研修结束前,他谢绝了澳方导师推荐他去悉尼医院工作的热情安排,提前回国。

1999年冬刚刚回国,他就遇到一位心脏重症患者。程兆云迎难而上,带领团队成功独立开展河南省首例冠脉搭桥术,实现了河南省冠脉搭桥手术“零”的突破。手术结束,他直接搬了一张折叠床放到病房,吃住在一起24小时照护患者。五天五夜后,病人各项生命体征完全恢复正常。当拖着疲惫的身体走出病房,一缕清晨的朝阳照射到身上,程兆云知道,河南冠脉搭桥的春天已经来了。

程兆云不仅勤奋敬业,而且善于观察和思考,在疑难手术面前敢于做“第一个吃螃蟹的人”。他先后开展了体外循环冠状动脉搭桥、非体外循环心脏不停跳冠状动脉搭桥、全动脉化搭桥和近端优先吻合等一系列先进外科技术,填补了河南省该领域的9项空白,在短时间内以高效率确保了手术质量安全,患者术后生活质量大大改善。程兆云也因此成为众多心脏病患者的“守护神”。

在程兆云教授团队的努力下,一系列技术创新、一次次“零”的突破,让河南心血管技术迅速迈入全国第一方阵,造福中原百万心血管疾病患者。

2017年12月,随着河南唯一的“国家级”医院——华中阜外医院开诊,作为业务副院长,程兆云更加忙碌。他放眼全球,瞄准技术前沿,先后带领团队开展了具有国际先进水平的“经导管主动脉瓣置换术(TAVI)”等12项标志性技术,让更多心血管病患者拥有了“心”希望。他协助胡盛寿院士,先后成功完成了河南首例完全依靠自己力量实施的心脏移植手术、华中首例“人工心脏”植入术,登顶世界心血管外科技术“珠峰”。

“不是在手术中,就是在去手术的路上。”提起程兆云,许多同事都喜欢用这一句话来形容他。

他带领团队敬业奉献,10年来心外科团队手术量一直位居河南省第一、全国前十,质量控制水平全国领先;心脏大血管外科荣升为国家临床重点专科建设单位。2010年他获澳大利亚皇家外科医师学院颁发的“国际外科医师奖”,成为中国唯一获此殊荣的外科医师;2012年荣获中国医师协会颁发的中国心外科医师最高奖——“金刀奖”;自2013年起连续荣膺“中国冠脉外科医生TOP10”。

他说:我是工匠,做“画心师”,当最细致的“绣工”

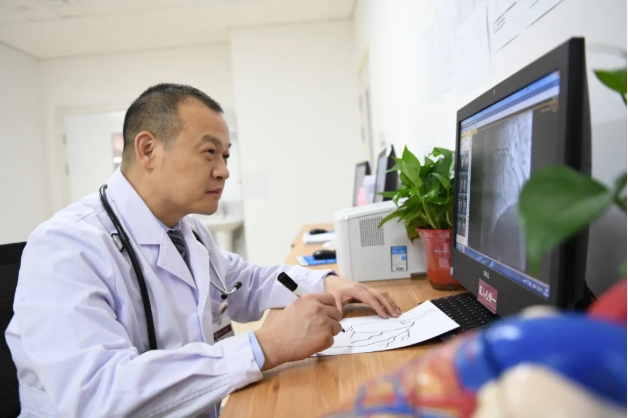

程兆云有着“看清人心”的本事。同事称他为“画心师”,是因为他特别热衷画“心脏”,为每个典型病例都画一个“心脏美工图”。草草几笔,一张心脏冠脉示意图便可清晰呈现。

这个“画心”的习惯,他已经整整坚持了20年。“从2000年开始,做每一台手术前,我都要画一个患者的心脏冠脉示意图。”对程兆云而言,“画心”能让自己知己知彼,对手术难点有清晰了解,是提高手术成功率的重要因素。

如今,程兆云书柜内,仍保存着他20年间做过的4300多例心脏手术的手绘示意图,装订成近30本图册。“有了这些,我不仅可以对患者的治疗方案胸有成竹,还能进行心血管病流行病学调查,这对提高河南省乃至全国心血管疾病防治水平都有积极意义。”一张张色彩鲜明、记录翔实的手术示意图,成为冠脉搭桥技术特点的珍贵数据库,也成为了心外科的“镇科之宝”。

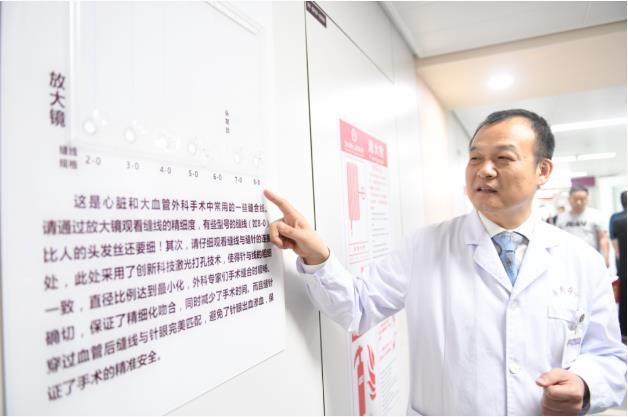

“画心”并非程兆云唯一的习惯,他20年如一日坚持的事情,还有选用8-0的细线缝合血管。

心外科手术中常用的缝合线,按粗细从2-0排至8-0,以8-0缝合线最细,直径只有0.04毫米,堪比新生儿的胎毛。这种线在无影灯下肉眼几乎看不清,但即便如此,却需要用它在直径1.5-2.5毫米的血管上,缝合8-12针。为防止滑线,缝合完毕必须连打9个结,但凡手抖一下、眼睛晃一下,线就可能会断。

缝线越细,吻合口就越精细,远期手术效果越好,但这会增加手术时间和工作强度,对医生而言是很大的考验。“用的线细点,对病人更好,而且从一个侧面反映了一种学术追求和对患者的关爱。”

只因“用这个线缝合对患者康复有好处”,20年来,程兆云一直坚持做最细致的“绣工”,而他也成了我国一直坚持使用该线缝合血管的5名心外科医生之一。

他说:不管多累,患者受益最大化,是唯一出发点

作为一名农村长大的孩子,程兆云深知百姓就医不易。由于名气大,他的患者来自全国各地,络绎不绝。对没有挂上号的患者,程兆云加班看病,经常是上午的门诊拖到下午两点才能结束。他总是拒绝患者要送锦旗的要求,不希望给患者家庭增加负担。“很多农村来的患者家属舍不得花钱吃饭、住旅馆。”程兆云说,“看到这些情景,我总是心酸、就着急,想要把患者赶紧治好,让他们早日康复!”他想办法多加班,曾经一天内连续工作19小时,完成六台搭桥手术,尽可能让患者早日回家。

前不久,程兆云带领团队为一名17年前曾接受开胸手术的患者实施复杂手术。由于患者胸部有瘢痕,组织粘连严重,开胸、分离粘连就是一个大工程。手术历时17个小时,一直持续到第二天凌晨2点才结束。

患者转危为安,但程兆云却累的阑尾炎急性发作。胃肠外科医生建议他尽快接受手术。但是慕名而来的患者太多了,病区住的满满当当。看着患者期待早日治疗的眼神,程兆云果断选择非手术方式,靠着一天两次的抗生素输液治疗。就这样,在手术间隙抽空输液,此后的10天里,他又做了23台心外科手术,查房、会诊等工作一样也没有落下。

一天,从基层医院转诊来一位患者,需要做心脏搭桥手术。

“我们详细研究过你的冠脉造影,有多处血管弥散性狭窄钙化,准备给你搭3根桥……”程兆云查房时告诉患者。尽管指着片子,把“多处弥散性狭窄钙化”解释的很到位,但一听说要搭3根桥,患者家属王先生马上不淡定了。

原来,在基层医院时,当地大夫告诉他搭1根桥就能解决问题。你们多搭桥,还不是为了多收钱?程兆云离开后,患者在病房里说了不少难听话。

晚上9点钟,忙完一天手术,刚回到办公室,患者家属王先生就找了过来。还没能他开口,程兆云就笑着说:“我知道你的想法。你爱人比较年轻,最好使用全动脉搭桥,可以用得久一点。手术使用最细的缝线,效果也会更好……”

从远期效果看,一台成功的搭桥手术,还体现在桥的数量上。国际上,心脏外科医生的平均搭桥手术支数是3.1根,搭桥手术支数越多,患者康复效果越好,患者并不增加开支,但对医生而言却费时费力。为了患者受益,程兆云对许多搭桥做到4-6支,患者康复快效果好。他解释说,通常在进行心脏搭桥时,搭好3支主血管,心肌缺血就会大大改善,但如果分支血管同时存在狭窄,那么它们“分管”的心肌区域仍有缺血,部分病人术后还会有心绞痛等症状。所以在手术中,如果给这些分支血管也搭桥,心脏的供血增加,患者心脏功能就提升更多。在医学上这称为“完全再血管化”,它在一定程度上代表着一个医疗中心技术水平的高低。

听到这里,王先生握住程兆云的手,连连致歉:“对不起,程医生,白天误解您啦。问了不少专家才知道,多搭桥完全是为了我们好。”

程兆云笑着说道:“只要患者手术远期效果更好,我们愿意做。让患者受益最大化,是我们思考问题的唯一出发点。”

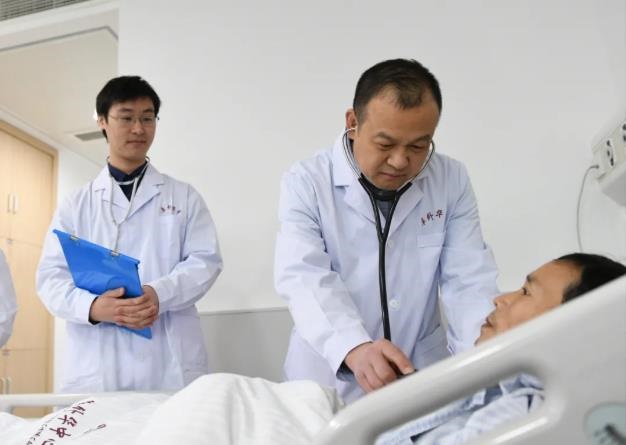

他说:做“双心治疗”,当“双心医生”,才能搭起医患连心桥

程兆云发现,很多患者术后复查时,总是心事重重,同样的问题要反复追问,直到多次听到医生的肯定回答才肯罢休。这引起了他的注意。

郑州市民许先生就是这样一位患者。2003年,时年64岁的许先生因冠脉血管严重狭窄搭了三根桥,此后每次复查,老先生都说自己胸闷心慌、头晕失眠,反复检查证实,他没有心脏的器质性病变,可症状却又实实在在。到底是哪里出了问题呢?程兆云注意到,老先生总是忧心忡忡心情低落。他敏锐的判定,这是老先生对疾病本身过度恐惧、焦虑、思虑过多引起的,他躯体化症状的病因,根源在于心理压力过大。程兆云立即对他进行心理疏导,一番推心置腹的聊天后,老先生症状明显好转。

程兆云意识到,治疗患者的心脏是一方面,在术后,关注他们的心理健康也同等重要。他开展了一次抽样调查,发现很多患者都有心理障碍,出院后保持三不:不敢吃、不敢喝、不敢动,生怕再次犯病。这很不利于病人的康复。

从此,程兆云在病人出院时,特别增加上心理谈话,尽可能多的宽慰病人。他在病区设立病人随访联系本,特别是农村的病人,出院时一定要详细登记地址电话,便于联系沟通。遇到复杂病情的患者,或者预估术后会出现问题的病人,程兆云都会主动留下自己的电话。在他的微信里,有4000多个联系人,绝大多数都是患者。“一是方便病人问诊,二是方便自己随访。”

在程兆云看来,医学有很多不确定性和未知性,作为一名医生,一定要秉持自己的“双心”——对患者的责任心、同理心,只有这样,才能将心脏治疗和心理治疗并重的“双心治疗”做到最佳的融合。他说,“对医者而言,面对的是身体饱受病痛折磨的病人,要换位思考,设身处地的站位到患者角色中,才可能理解并尊重患者”。

见得病人多了,程兆云发现,很多患者的健康素养非常差,不少人健康常识很少,遇到疾病时表现出无知和误知两方面,要么讳疾忌医极力回避,要么极度恐慌如临大敌,同时,他也遇到不少喜欢网上看诊的患者,因为盲从各种谣言、广告、偏方,上当受骗。作为河南省的健康科普专家,程兆云对此不能坐视不理。他积极参加省卫健委组织的“健康中原行·大医献爱心”健康扶贫志愿服务专项行动,足迹遍布全省30多个县市,为当地群众送去健康素养知识和医疗义诊帮扶;参加河南广播电视台《大医生来了》、《健康河南》等节目上百期,借助权威媒体传播健康知识、健康理念;参加国家基层医师培训项目“群雁计划”,培训提升基层医师医学水平;他注重培养青年公民的健康素养,到河南财经政法大学等高校宣讲十余场,将疾病预防理念带入到高校教育中。

这就是程兆云。

从医数十载,用刀尖上行走的精妙技艺,为无数危重心脏病患者开启了新的人生,以仁心仁术的大爱情怀,搭起了医患和谐的连心桥,书写着一名“双心医生”的俊美篇章。