随着经济的快速发展和人民生活方式的显著改变,我国居民健康状况总体改善的同时,超重肥胖问题日益突出,已成为影响国民健康的重要公共卫生问题。与此同时,少部分人群存在体重过低的问题。根据《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》,2018年我国成人超重率和肥胖率分别为34.3%和16.4%,与2002年的22.8%和7.1%相比大幅增长;6~17岁儿童青少年超重率和肥胖率分别为11.1%和7.9%,并呈逐年递增趋势。有研究预测,若该趋势得不到有效遏制,2030年我国成人、儿童超重肥胖率将分别达到70.5%和31.8%,农村地区成人超重率和肥胖率将超过城市地区。

超重肥胖受多种因素影响,包括遗传、饮食、身体活动水平生活习惯以及社会环境的改变等。同时还是糖尿病、 高血压、高脂血症、心脑血管疾病、某些癌症等多种慢性病的重要危险因素,严重影响人们的心理健康和生活质量,并直接或间接增加医疗支出和社会经济负担。

为贯彻落实《“体重管理年”活动实施方案》有关要求, 指导医疗卫生人员科学开展体重管理工作,提升体重管理尤其是超重肥胖预防控制的规范化水平,特制定本指导原则。

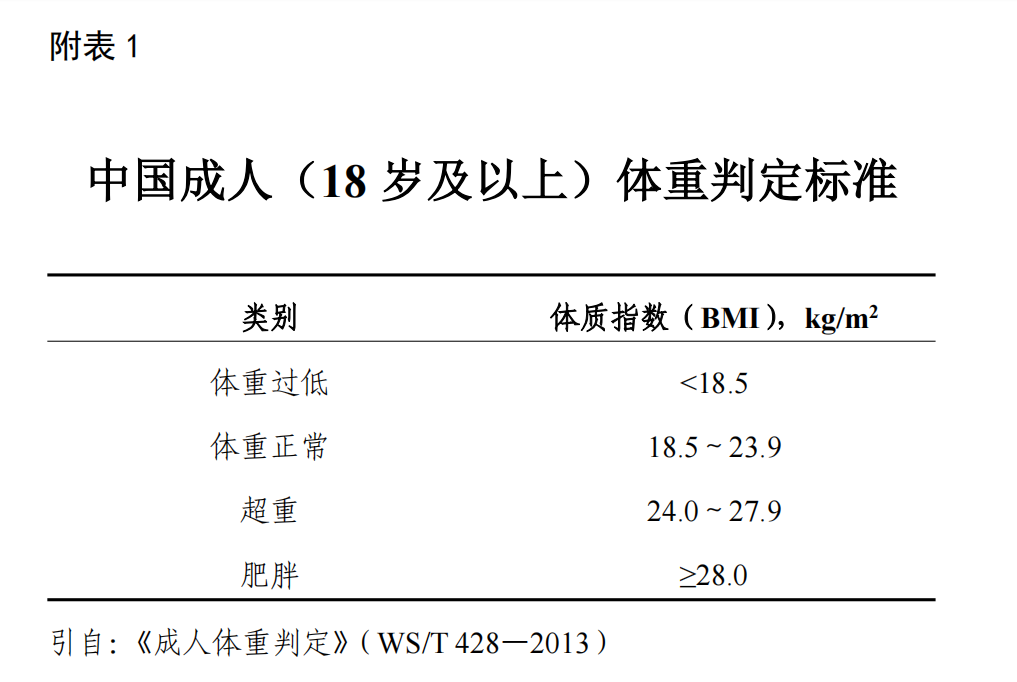

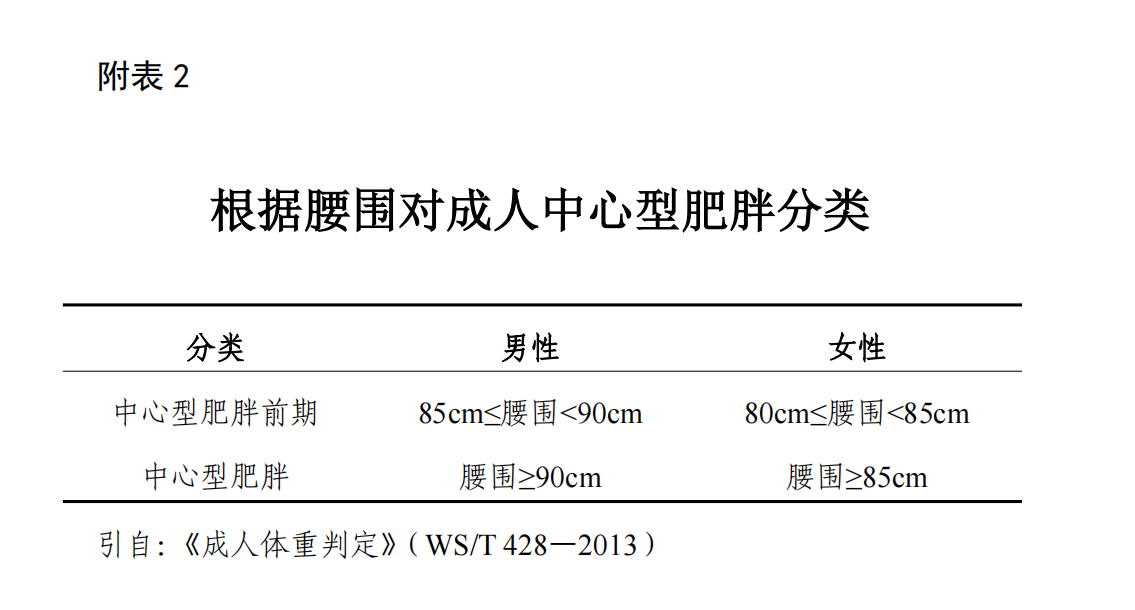

一、体重的分类标准体质指数(body mass index,BMI)是衡量人体胖瘦程度的标准,BMI=体重(kg)/身高(m) 2。根据中国18岁及以上成人 BMI评判标准(见附表 1),我国健康成年人的BMI正常范围为18.5kg/m2≤BMI<24.0kg/m2,BMI<18.5kg/m2为体重过低,24.0kg/m2≤BMI<28.0kg/m2为超重,BMI≥28.0kg/m2为肥胖。脂肪在腹部蓄积过多称为中心型肥胖,可根据腰围直接判定(见附表 2)。

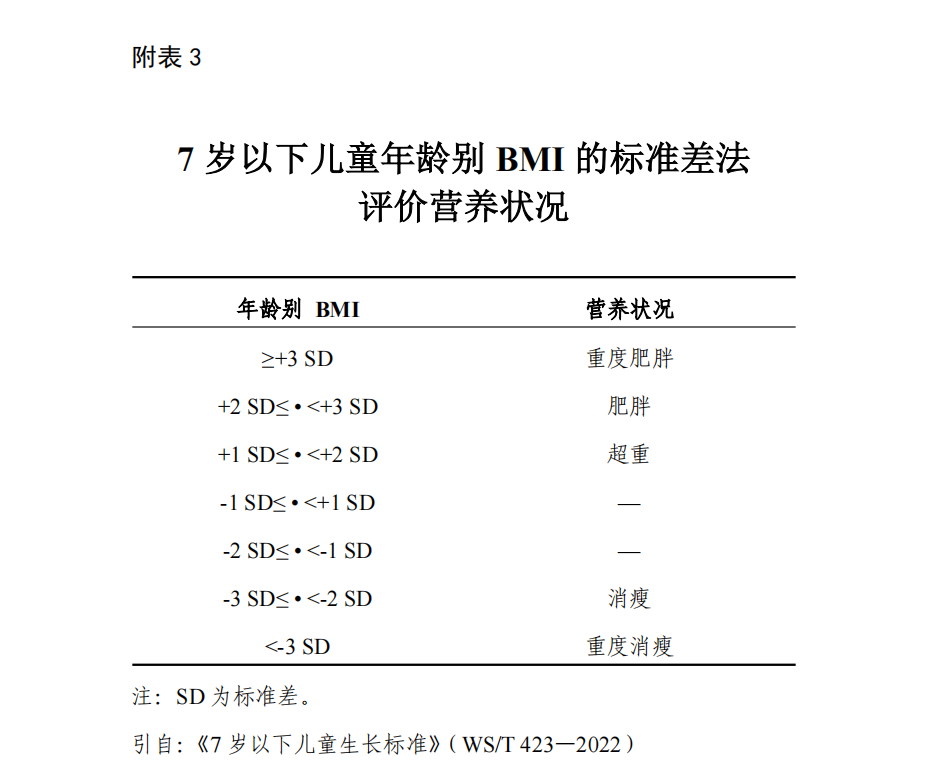

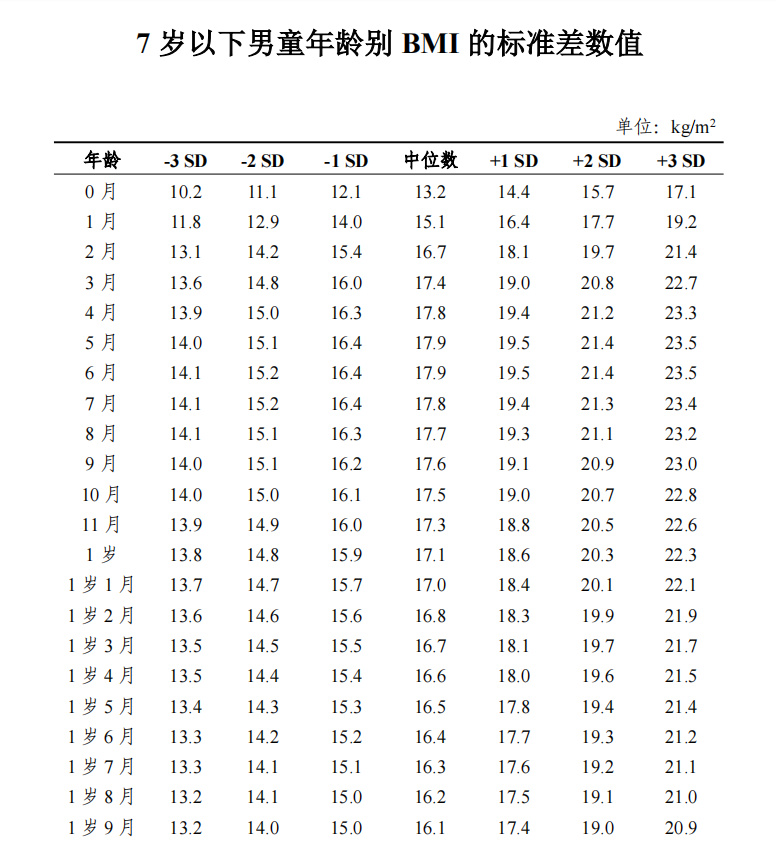

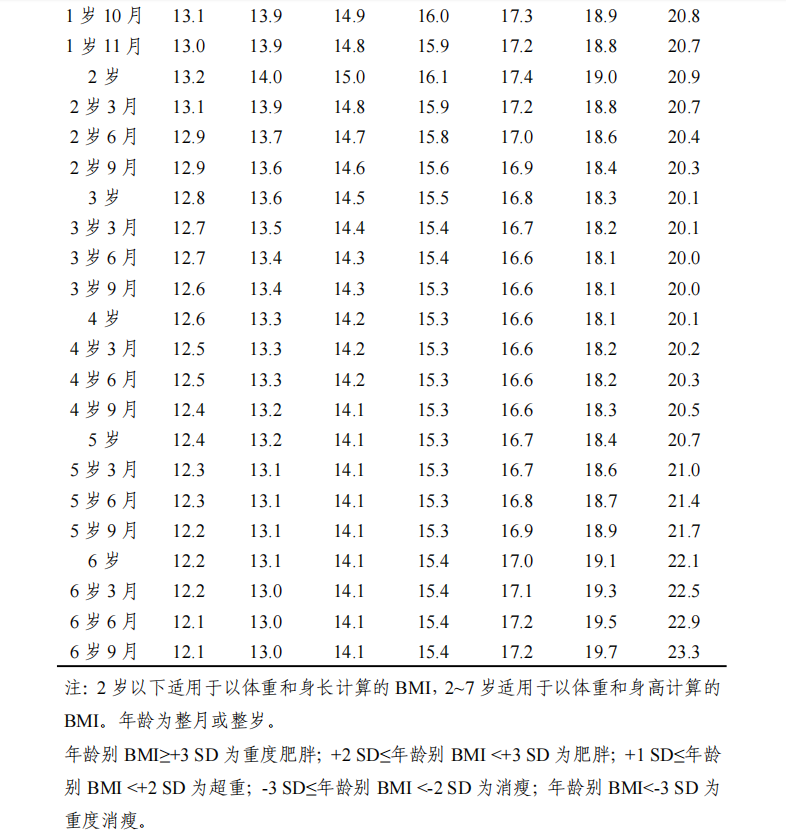

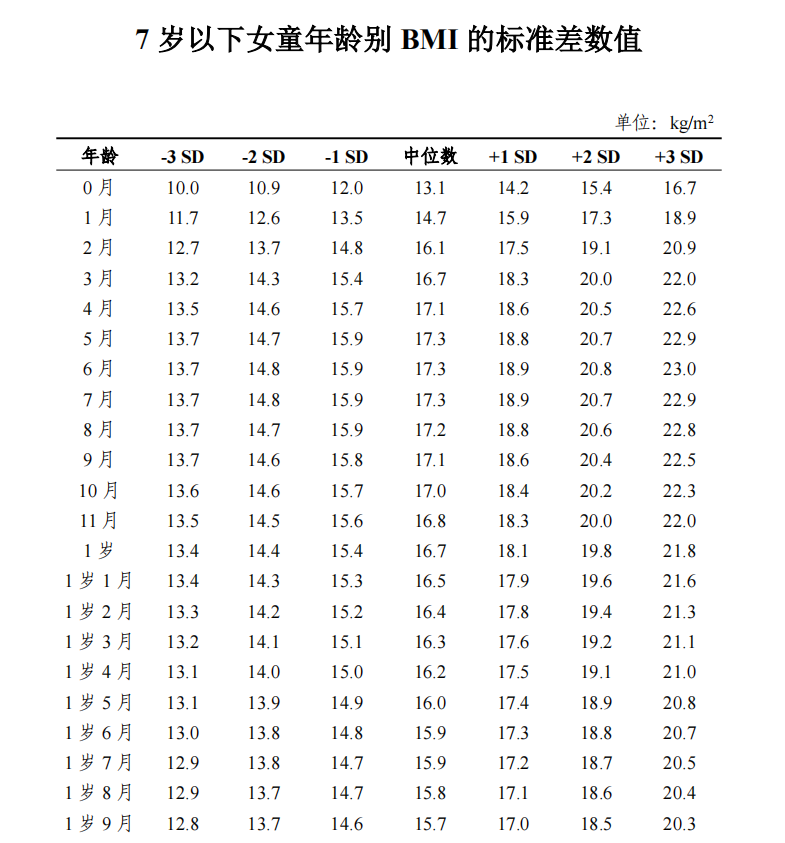

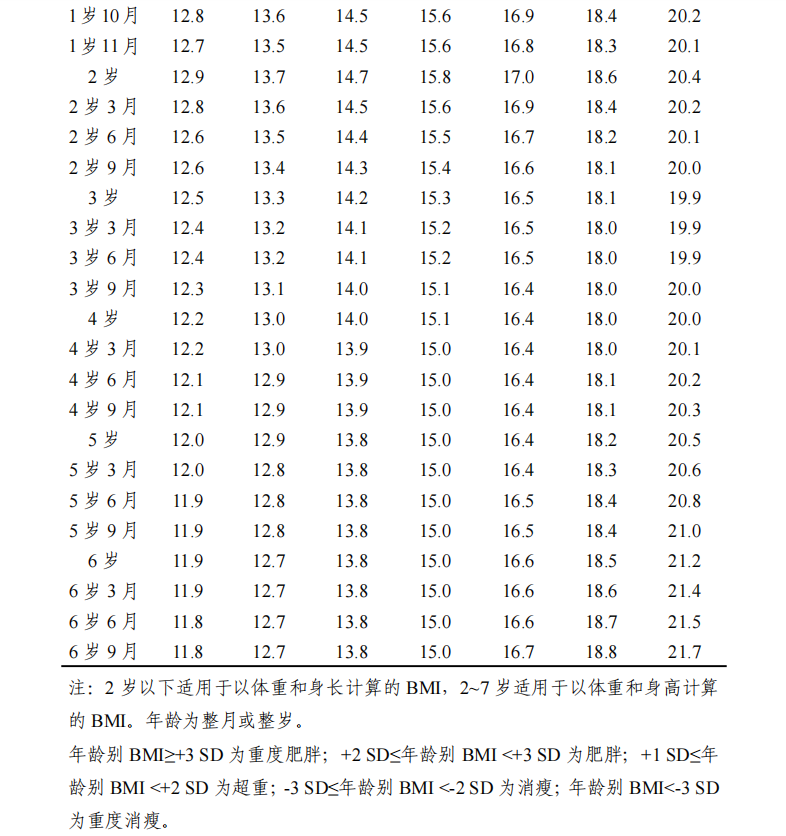

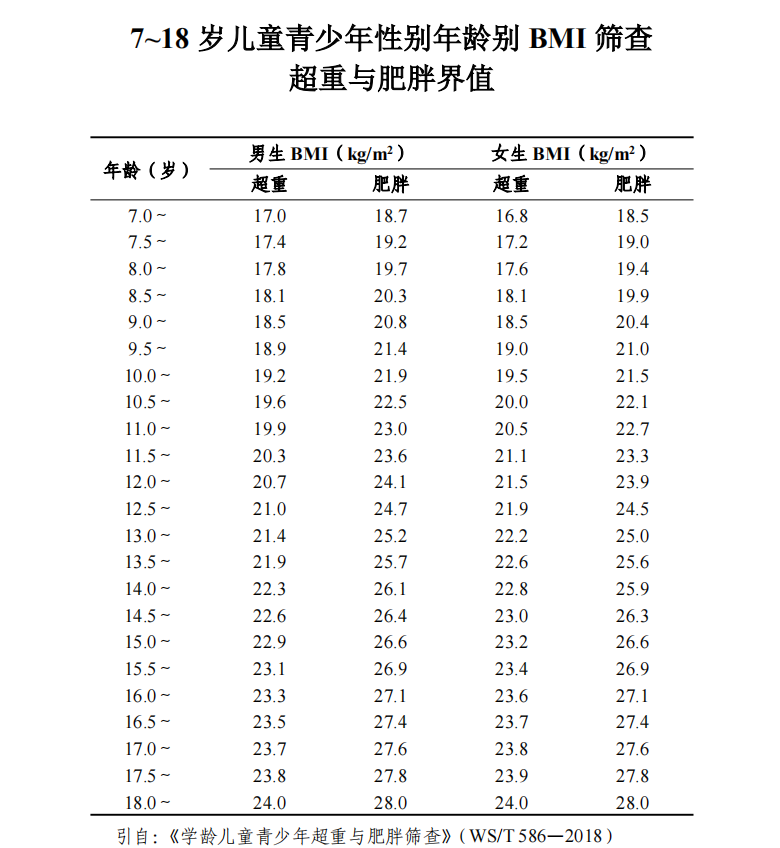

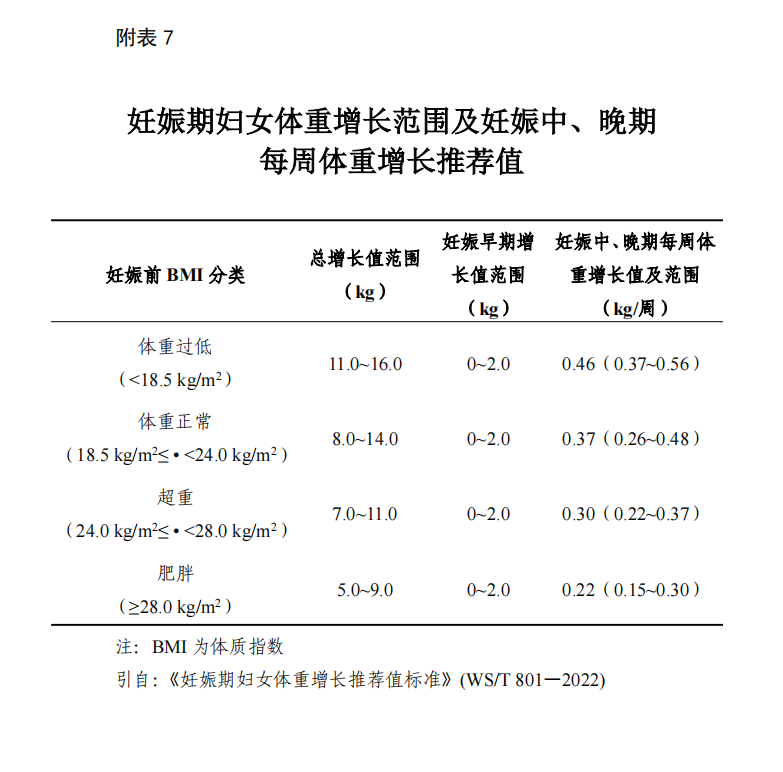

7岁以下儿童以年龄别BMI的标准差作为评价方法(见附表3),低于相应年龄别BMI中位数的2倍标准差为消瘦, 高于中位数的1倍标准差但不高于2倍标准差为超重,达到或超过2倍标准差则为肥胖(见附表4和附表5)。7~18岁儿童青少年以性别年龄别BMI作为筛查超重肥胖标准(见附表6)。BMI也作为妊娠期妇女体重增长范围的标准(见附表7)。对于80岁以上高龄老人,建议BMI适宜范围为22.0~26.9kg/m2

二、体重管理相关评估

为确保个性化体重管理方案的科学性、有效性和安全性,需对个体健康状况、具体需求、风险因素等进行全面评估,通常包括个人史、既往史、体格检查、常规实验室及辅助检查、人体成分分析、生活方式评估、运动能力评估等。

(一)个人史、既往史等相关病史评估

1.充分了解减重目的和意愿、个人自律性、可自由支配时间等相关信息,详细询问家族史、出生史,超重肥胖起始时间及原因,既往减重方法、次数、效果、持续时间等。

2.超重肥胖相关疾病史和特殊用药史。相关疾病主要包括心脑血管疾病、高血压、2型糖尿病、高脂血症、高尿酸血症及痛风、代谢功能障碍相关性脂肪性肝病、多囊卵巢综合征、睡眠呼吸暂停综合征、骨关节炎、甲状腺疾病、结直肠癌等。特殊用药史包括但不限于长期使用可能引起超重或肥胖的药物,如糖皮质激素类药物等。

(二)生活方式风险评估

包括饮食行为、身体活动水平、睡眠质量、心理健康状况以及吸烟、饮酒情况等多个方面。饮食方面,评估总能量摄入、膳食结构、饮食习惯等因素。身体活动方面,评估活动类型、时长、强度、频率及活动总量等。睡眠质量方面,评估入睡时间、睡眠时长及节律等。心理健康方面,评估心理压力、情绪状态等。

(三)体格检查、人体成分、能量消耗评估

测量血压、身高、体重、腰围、臀围和人体成分(体脂率、体脂肪量、内脏脂肪、肌肉量等),计算BMI、腰臀比和腰围身高比等。能量消耗评估方面,重点评估基础代谢率和总能量消耗情况。

(四)医学检查评估

建议的医学检查评估主要包括血常规、尿常规、血糖、 糖化血红蛋白、血脂、肝功能、肾功能,以及肝脏、胆囊、胰腺、肾脏 B 超等。必要时,根据病人具体情况可加测胰岛功能、甲状腺功能、皮质醇、性激素、骨密度等。

(五)运动能力评估

运动能力的评估包括力量、速度、耐力、柔韧性和协调性等。评估中需要考虑各个关节的活动范围,肌肉力量在不同部位的水平和功能性强度,身体的灵活性和延展性,以及心肺功能等。

(六)特定人群评估

儿童应询问喂养方式、生长曲线、家庭学校饮食与运动情况,以及电子产品使用时间;孕产期妇女需记录孕前体重与BMI、孕期体重增长、营养摄入与妊娠并发症;职业人群需评估工作生活压力;老年人应评估骨骼肌肉状况、慢性病管理情况及跌倒风险;患病人群要针对肥胖原因、减重风险进行评估。

三、超重肥胖的干预和治疗

所有有减重需求的个体都应接受全面的生活方式干预,无论是否联合药物或手术治疗,生活方式干预都是减重的基础。如果通过充分的综合生活方式干预仍无法减重,可以在严格评估后,考虑医学治疗进行干预,如药物或手术治疗。减重计划的实施,应强调长期坚持、循序渐进。对于大多数超重或轻度肥胖者(24.0kg/m2≤BMI<32.5kg/m2),建议初始时设立每周减轻体重约0.5~1kg的目标,每月减轻2~4kg,6个月内减轻当前体重的5%~15%并维持;对于中、重度肥胖(BMI≥32.5kg/m2),建议设立周、月目标,定期评估,按减轻现体重的5%、10%、15%划分阶段性减重目标,周期为3至6个月。

(一)生活方式干预

生活方式干预是体重管理的首选方法,主要包括减少饮食能量摄入、增加身体活动及其他有益于减重的行为改变等。建议超重肥胖的成年人按照减重目标时间来制定减重计划,在减重初期加强生活方式现场指导,并进行长期随访,维持体重管理效果。

1.膳食干预 膳食干预是生活方式干预的主要手段,在限制总能量摄入的基础上,通过均衡膳食模式或调整食物构成等,维持机体能量摄入与消耗之间的负平衡状态。

(1)限制能量饮食 是指在合理的能量分配基础上,每日限制能量摄入,达到并维持负平衡状态。根据能量需要量(参考《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023 版)》), 建议每日减少500~1000千卡或减少30%总能量摄入,同时保持碳水化合物、脂肪、蛋白质的均衡摄入(供能占比分别为 50%~60%、20%~30%、15%~20%)。

(2)均衡膳食模式 应在控制总能量摄入的同时保障食物摄入多样化,保持膳食平衡。一日三餐合理分配,鼓励主食以全谷类食物为主,减少精白米面摄入;充足摄入新鲜、 低血糖生成指数的水果和蔬菜;优先选择瘦肉、去皮鸡胸肉、 鱼虾等脂肪含量低的肉类,以及低脂或脱脂奶类。

(3)个体化调整食物构成

①高蛋白饮食 是指每日蛋白质供能比超过每日总能量的20%、但一般不超过每日总能量的30%的饮食,可增加饱腹感、减轻饥饿感,有助于增强超重肥胖者的减重依从性并维持减重效果。

②低碳水化合物饮食 是指严格限制碳水化合物摄入(供能比≤40%),脂肪供能比≥30%,蛋白质摄入量相对增加。短期低碳水化合物饮食干预有益于超重肥胖者控制体重、血糖,改善代谢。

③生酮饮食 是低碳水化合物饮食中的极特殊类型,适用于严密医学监督确保安全情况下,单纯性肥胖以及肥胖代谢综合征人群短期内快速降低体重。

(4)其他短期可使用的干预方法

①间歇性能量限制 按一定规律在规定时期内禁食或给予有限能量摄入,包括隔日禁食法、4 : 3间歇性能量节食或5 : 2 间歇性能量节食(连续/非连续日每周禁食2~3天)等。在禁食期,能量供给通常在正常需求的25%以内。

②代餐食品减重(代餐食品所需营养元素及定量规范参见《代餐食品团体标准》(T/CNSS002—2019))是指为满足成人控制体重的目标,每日替代一餐或两餐加工配制控能食品的方法。应根据个人喜好、减重效果及健康状态制定适宜的饮食方案,必要时补充复合微量营养素,预防因限制饮食所致的营养缺乏。

2.运动干预

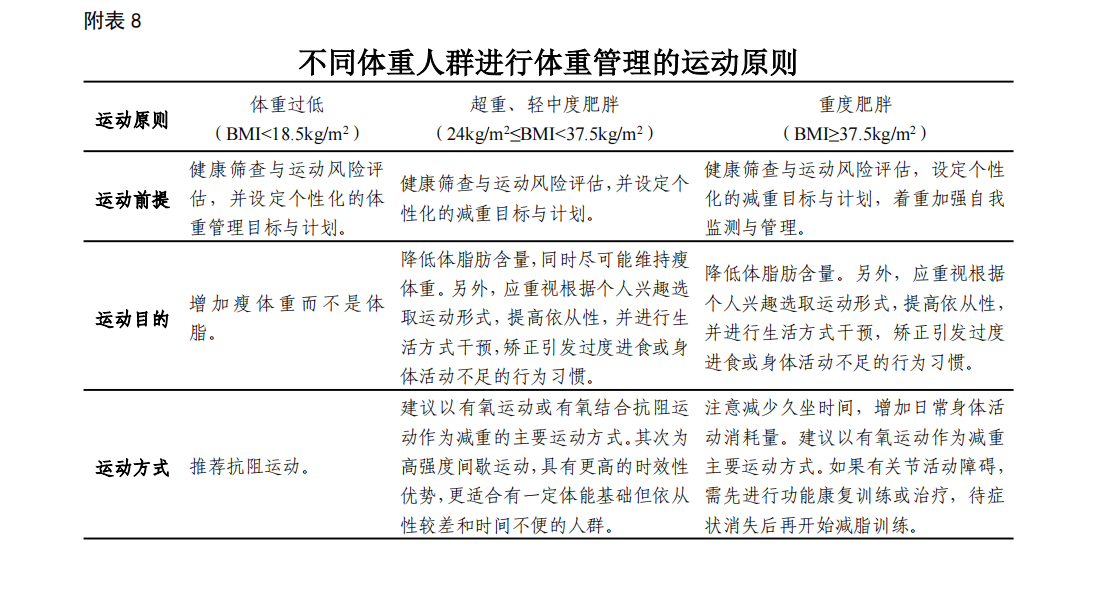

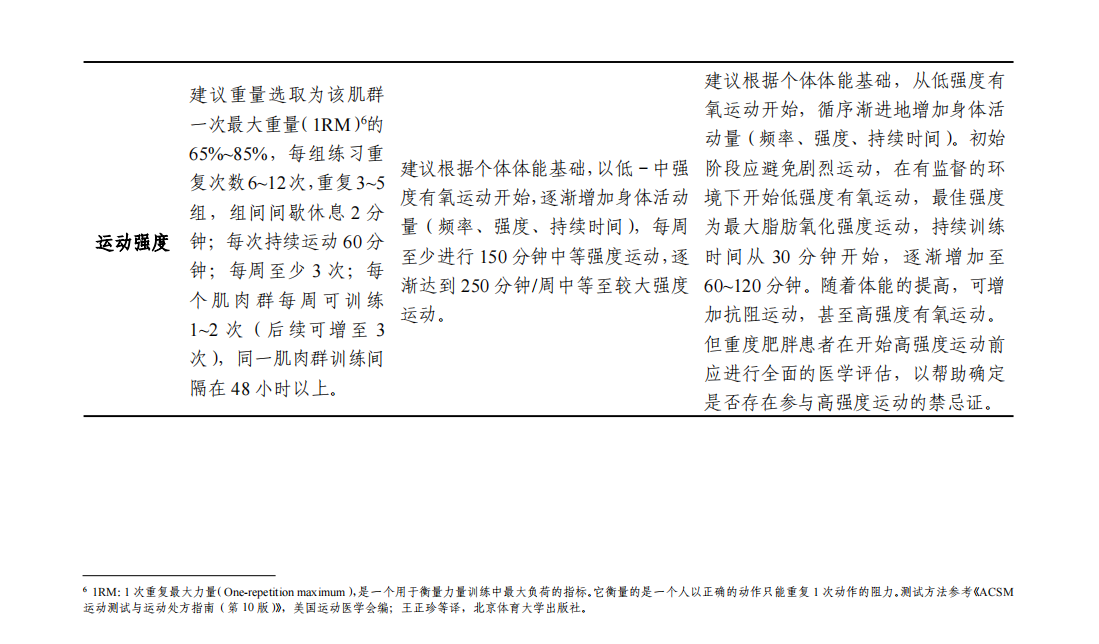

超重肥胖人群应以减脂为主要目标、维持瘦体重(瘦体重,是指人体中除去脂肪组织之外的组织和物质的总重量,包括肌肉、骨骼、内脏、水分等。)为次要目标进行运动。推荐长时间中低强度有氧运动,通常需要每日进行一次或两次运动。另外结合抗阻运动有助于在减少身体脂肪的同时维持瘦体重(见附表8)。

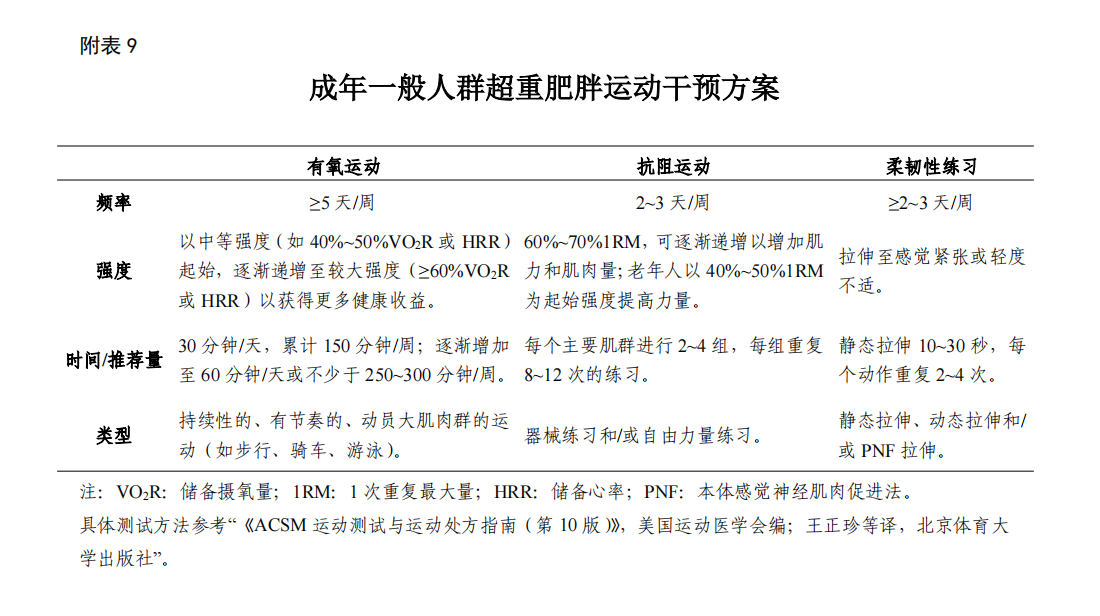

(1)一般人群的运动干预 进行有氧运动干预时,建议由小运动量开始,逐渐达到30分钟/天的中等至较大强度。对于运动依从性较差的个体,可以通过累计多次、每次不少于10分钟的连续运动达到总的运动量。为了实现长期控制体重的效果,建议应逐渐达到至少250分钟/周(或消耗≥2000千卡/周)中等至较大强度运动,且将运动分在每周的5~7天内进行。可根据年龄、健康状况和运动能力采用不同的运动方法进行运动干预(见附表9)。

(2)高危人群的运动干预 对存在运动风险的人群应适当降低运动强度、缩短每次运动时长、增加运动频率,必要时在专业人员指导下制订个体化运动方案。糖尿病患者要关注是否有运动后低血糖及是否有视网膜病变等运动禁忌证(具体可参见《中国糖尿病健康管理规范(2020)》);高血压患者要了解血压控制情况及靶器官损害状况;合并心血管疾病要评估冠脉病变的严重程度及心功能状态。

(3)运动干预注意事项 遵循合理的运动流程和科学的锻炼方案,在运动前做好热身准备,运动中避免关节、肌肉、韧带损伤和过度训练,运动后进行充分拉伸恢复并及时补液。

3.精神心理支持

超重肥胖者的精神心理支持主要针对依从性不强、减重信心不足等问题,其目标是支持个体改变并维持健康的生活方式,具体技术包括动机访谈、自我监控、刺激控制、情绪管理、认知重建、问题解决等(具体技术操作可参见相关书籍:《动机式访谈法:帮助人们改变》,William R. Miller;《减肥不是挨饿,而是与食物合作》,伊芙琳 特里弗雷;《战胜暴食的CBT-E方法》,克里斯托弗.G.费尔本;《告别情绪性进食的DBT方法》,黛博拉.L.赛飞)。如发现存在难以抑制对食物的渴望、短时间进食大量食物,伴随停不下来的失控感等情况,应进一步评估或转诊精神科。

(二)医学治疗

1.中医治疗

肥胖的病机为胃强脾弱,酿生痰湿,导致气郁、血瘀、内热壅塞。根据临床表现辨证论治,通过清胃泻火、健脾利湿、理气解郁、化痰散结等治法控制体重。中医治疗肥胖可通过中药、针灸、穴位埋线、耳针疗法、振腹法、太极拳等达到减重目的。

2.药物治疗

BMI≥28kg/m2且经过3~6个月的生活方式干预仍不能减重 5%,或BMI≥24kg/m2且合并高血压、高血糖症、高脂血症、代谢功能障碍相关性脂肪性肝病、体重相关骨关节疾病、睡眠呼吸暂停综合征等并发症的成人患者,可以考虑在综合生活方式干预的基础上加用药物治疗,以帮助减重和改善健康状况。(具体药物治疗方法参见《肥胖症诊疗指南(2024年版)》)

3.手术治疗

对于 BMI≥32.5kg/m2 ,或者27.5kg/m2≤BMI<32.5kg/m2 且存在肥胖相关并发症或合并症的成年人,经改变生活方式和内科治疗无效,综合评估患者意愿、治疗依从性、手术风险和获益并充分知情后,可考虑手术。(具体手术适应证参见《肥胖症诊疗指南(2024年版)》)

(三)全流程体重管理

建立“院内诊疗+院外管理”的全流程体重管理新模式, 合理规范利用5G移动通信、云存储、人工智能、可穿戴设备等新技术,实现远程采集、监测、评估、管理,帮助个体建立良好的生活方式,满足个性化、精准化、持续性的体重管理需求。

四、健康体重的管理与维持

吃动平衡是管理与维持健康体重的关键。要保持健康的生活方式,合理膳食,适量运动,戒烟限酒,保持积极的心态和良好的睡眠习惯。

(一)自我监测

自我监测是体重管理与维持的重要步骤之一。定期定时称重,跟踪体重变化。记录每日的饮食和身体活动,及时发现问题并调整。

(二)合理膳食 合理膳食是维持健康体重的基础,应根据个体的年龄、性别和身体活动水平等因素进行调整,确保摄入足够的能量和营养素。三餐的食物能量分配及间隔时间要合理,一般早、晚餐各占30%,午餐占40%。充足饮水,减少高糖、高油、高盐食物。选择蒸、煮、炖、拌,减少煎、烤、炸等烹饪方式。

(三)适量运动

遵循 “动则有益、多动更好、适度量力、贵在坚持”的总原则,并达到相关人群的身体活动推荐量。每周至少 150 分钟中等强度有氧运动及 2~3 次抗阻训练。将身体活动融入日常生活中,达到维持健康体重的目的。

五、特殊人群的体重管理

(一)学龄前儿童(5 岁及以内)

建议定期监测身长/身高、体重生长曲线,在不影响学龄前儿童正常发育的前提下,超重肥胖儿童应控制体重增长速度,消瘦儿童需要排除疾病,保证营养摄入充足。建议综合管理膳食、运动和睡眠,通常不推荐药物和手术治疗。

1.膳食管理

(1)科学喂养,防止过度营养,预防早期肥胖。6个月以内婴儿提倡纯母乳喂养,6个月起及时合理添加辅食,同时可继续母乳喂养至2岁及以上。

(2)控制糖的摄入2岁以下应避免添加糖,2岁及以上限制添加糖。

(3)培养健康饮食习惯 增加新鲜果蔬,不吃或少吃高脂、高钠加工食品和高能量密度食品,控制零食摄入。

2.身体活动

(1)活动多样化,确保运动时长。1岁以内鼓励自由活动,1~5岁儿童每日至少进行180分钟的多样化身体活动,以户外为主。

(2)超重肥胖儿童应根据个体情况增加运动量。3~5岁儿童确保每日至少进行60分钟中等以上强度身体活动(包括30 分钟指导下的运动)。

(3)鼓励活动,减少久坐。2岁以下避免电子产品,2~5岁每日使用电子产品时间少于1小时。

3.睡眠管理

培养良好睡眠习惯,确保充足高质量睡眠。

(二)学龄儿童(6~17岁)

建议定期监测身高、体重、生长曲线,在不影响学龄儿童正常发育的前提下,超重肥胖儿童应限制总能量摄入,消瘦儿童需要排除疾病,保证营养摄入充足。

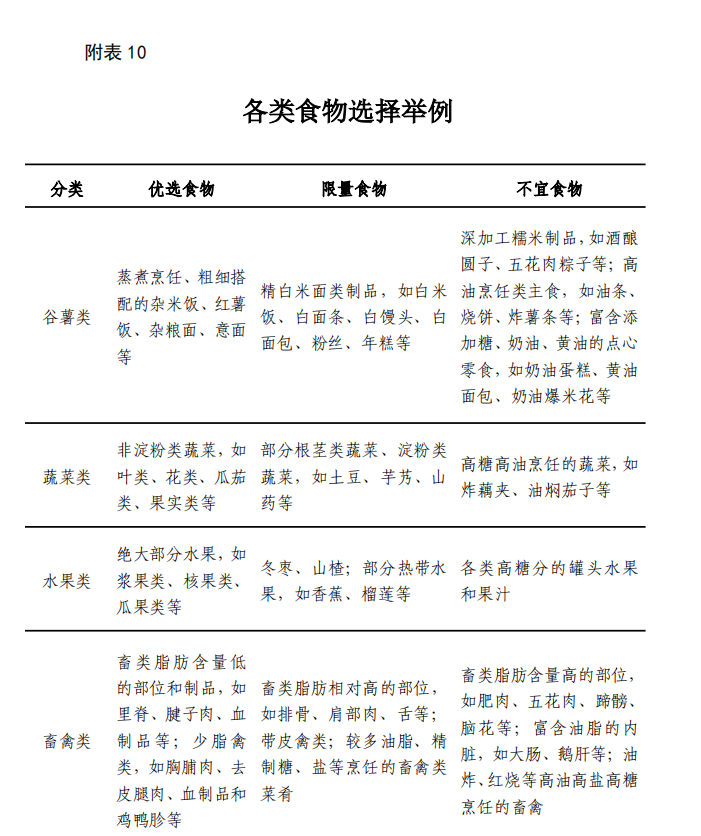

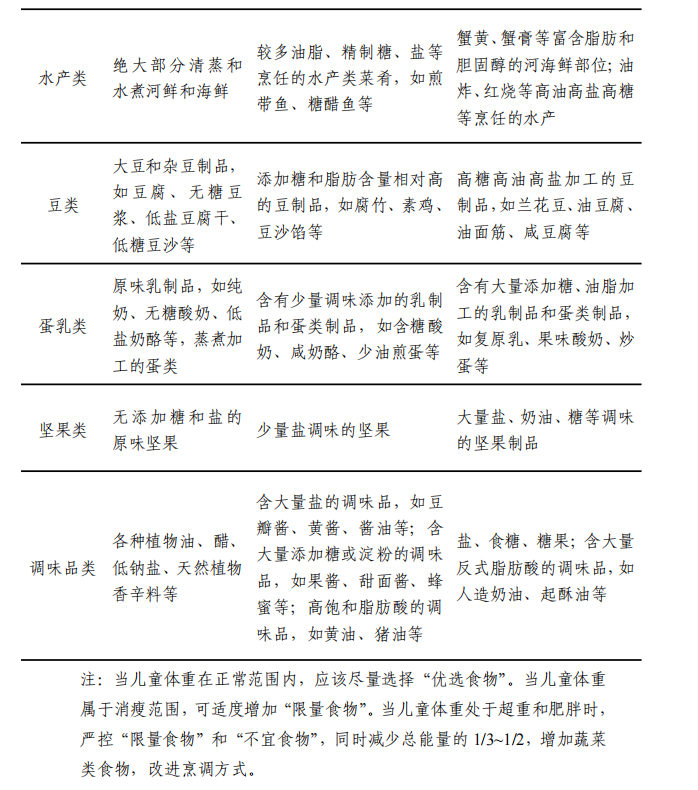

1. 膳食管理 合理选择食物(见附表10),保证儿童青少年生长发育基本需要及膳食营养平衡。

(1)调整饮食结构 控制脂肪的过量摄入,减少饱和脂肪酸并避免反式脂肪酸的摄入,保证优质蛋白。

(2)养成良好饮食习惯和饮食行为 规律三餐摄入,科学合理加餐,限制甜食、零食及含糖饮料。食不过量,专注进食,进食速度不宜过快。

(3)合理减重 不建议节食减重和快速减重。

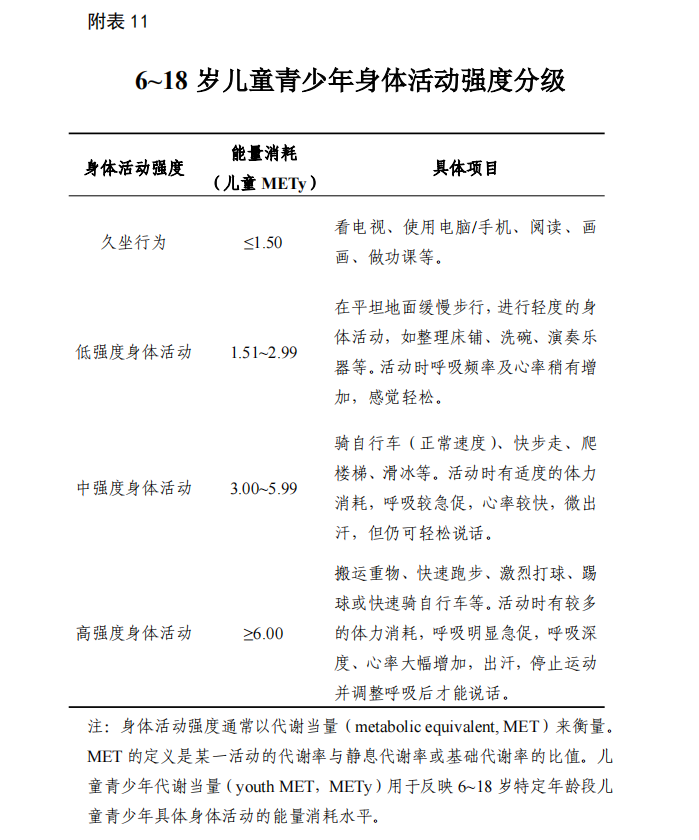

2.身体活动 建议校内和校外每日至少累计达到60分钟中等至较高强度的运动(见附表11)。

3.减少久坐,每日使用电子产品时间限制在2小时内。

4.睡眠管理及心理支持 确保早睡,避免睡前使用电子产品。建议6~12岁每日睡眠时间9~12小时;13~17岁青少年每日保持8~10小时睡眠。维持规律的睡眠-觉醒作息时间。必要时采取心理支持与放松训练。

(三)孕前、孕期及产后女性体重管理

1.孕前体重管理

(1)维持健康体重。建议孕前女性将 BMI调整至18.5~23.9kg/m²。

(2)合理膳食,适当增加运动。超重肥胖者应结合饮食调整,每周至少进行150分钟中等强度有氧运动及2~3次抗阻运动。

2.孕期体重管理

(1)妊娠不同阶段能量需求 早期保持孕前能量需求, 中期每日增加300千卡,晚期每日增加450千卡。

(2)饮食建议 选择低血糖生成指数、优质蛋白、低脂食物。

(3)运动建议 推荐适度孕期运动,每周进行150分钟包括有氧和阻抗的中等强度运动。根据个体情况循序渐进,避免有身体接触、增加摔倒风险和胎儿伤害的运动。

(4)加强监测 定期监测体重相关指标。

3.产后体重管理

(1)目标明确,逐步减重。产后1年内是体重恢复的关键时期,可逐步将体重恢复至孕前体重。

(2)膳食多样,不要过量。母乳喂养者在相应年龄阶段的成年女性能量需要量基础上,每日增加400千卡。

(3)循序渐进,提高运动强度。考虑到产后恢复情况, 运动强度可从低至中等逐渐增加。

(四)老年人群(65岁及以上)

结合老年人的健康状况和肥胖相关危险因素,全面评估体重管理对改善老年人机体功能的作用,制定相应营养和运动方案。

1.健康饮食

(1)能自主进食的老年人,选用容易消化吸收的食物, 并监测体重变化。

(2)有吞咽功能障碍的老年人,选用营养均衡、适当粘度的流体食物,降低误吸风险。

2.身体活动

(1)在身体允许的情况下,鼓励在熟悉环境中进行规律活动,减少静坐时间,并注意保暖防暑。

(2)慢性病患者应在医生咨询和专业人员指导下进行活动。

3.睡眠改善

(1)建议每日保持7小时睡眠,午睡时长控制在1小时以内。

(2)睡眠质量差或有睡眠障碍的老年人应及时就医。

4.心理健康

(1)鼓励积极参与社会活动,家庭成员提供积极情感支持。

(2)出现情绪问题时,可寻求专业医生的心理辅导和干预。

(五)职业人群

支持性环境对于职业人群的体重管理至关重要。单位应积极组织体重管理科普讲座,发放相关宣传资料,提高职业人群的健康素养水平。

1.健康饮食 建立健康食堂和餐厅,推广营养标识,提供并引导选择健康饮食。

2.适度运动 加强健身设施建设,鼓励工间操和业余健身活动、减少久坐时间。鼓励有条件的单位举办运动会,定期开展体质测试。

(六)体重过低人群

对个体进行全面的营养评估,并综合考虑饮食行为、健康状况以及生活方式等因素,制定个性化的饮食计划。保证每日三餐能量充足,调整膳食结构,增加高能量、高蛋白、高营养密度的食物摄入,如坚果、肉类、全脂奶制品等。应以增肌为主要目标进行抗阻运动。

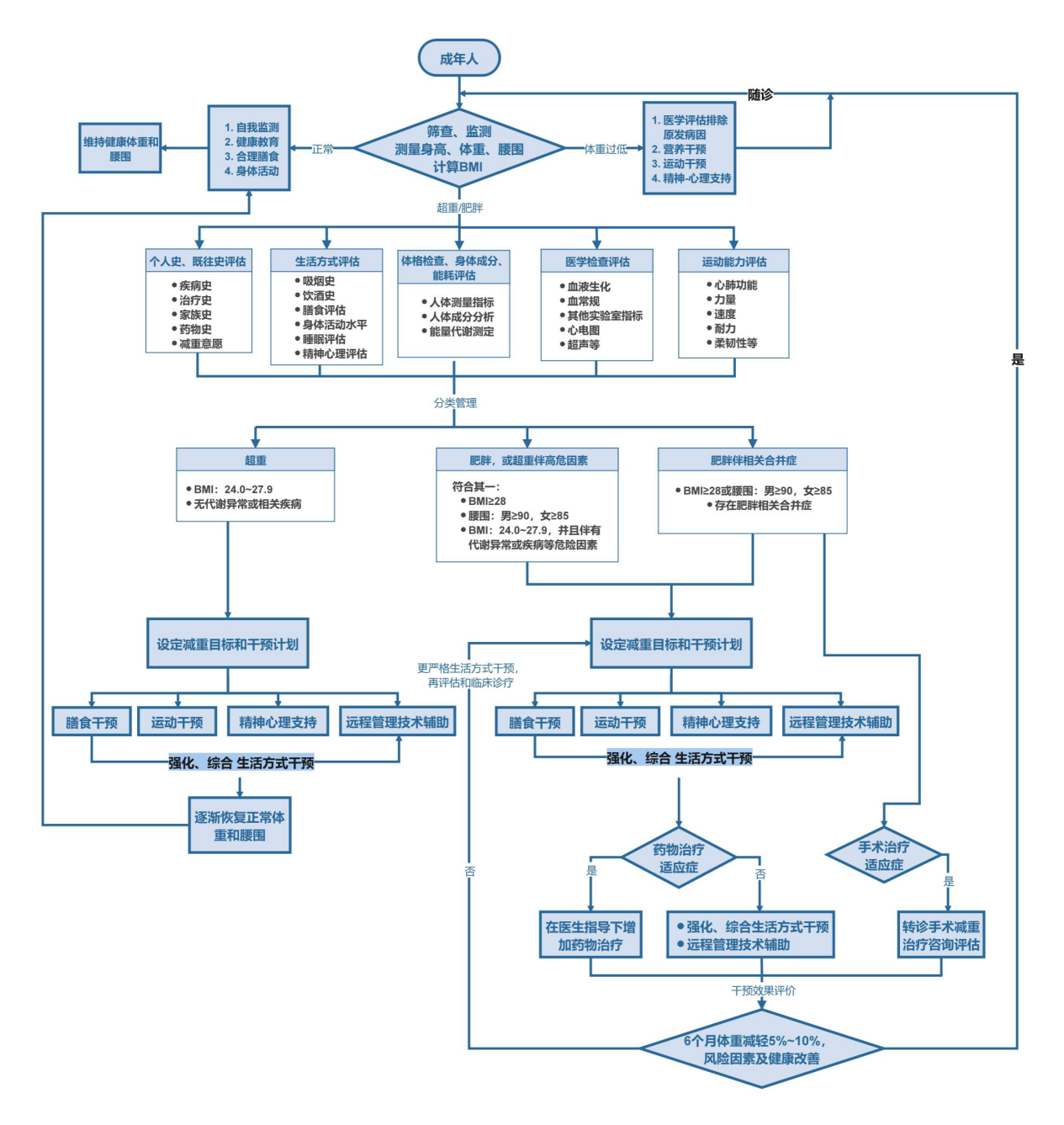

六、规范化体重管理流程

成年人体重管理规范化流程图

附表4

附表4

附表5

附表6

供稿 医技医学部 秦怡

选自国家卫生健康委办公厅《体重管理指导原则(2024 年版)》。

审稿 朱贺变