当一台手术结束,沾满血迹的手术刀、止血钳被收走;当一次注射完成,使用过的医疗器械被换下——你或许会好奇,这些接触过人体组织与体液的器械,如何能再次安全地用于诊疗?答案藏在医院一个鲜为人知的核心部门——消毒供应中心,它是守护医疗安全的“无菌守护神”。

污染器械的“隔离之旅”

用过的医疗器械从临床科室离开的那一刻,就开启了“隔离模式”。医护人员会立即将其放入防穿刺、防渗漏的专用密封盒,盒上清晰标注器械名称、使用科室和时间,随后由消毒供应中心的专人专车回收。整个过程全程密闭,不暴露于空气中,更不与其他物品接触,从源头切断污染扩散的可能。

清洁:灭菌的“第一道关卡”

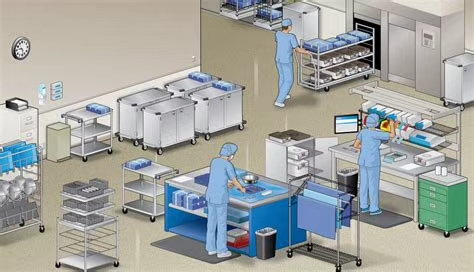

器械抵达消毒供应中心后,首先进入“去污区”接受“深度大扫除”。工作人员身着全套防护装备,先用手工精细刷洗器械的关节、缝隙、齿槽等死角,清除可见的血渍与组织残渣;接着,器械被送入全自动清洗消毒机,在医用酶制剂的辅助下,历经预洗、主洗、漂洗、消毒、干燥等多道程序,利用高温与酶的协同作用,瓦解肉眼不可见的顽固污染物。

验收:器械的“严格体检”

清洁后的器械需“过关斩将”进入“检查包装区”。在这里,工作人员如同“质检员”,用放大镜逐一排查:手术剪的刃口是否锋利无缺、器械及其关节齿牙处是否光洁,无血渍、污渍、水垢等残留物质及锈斑;功能是否完好,关节是否灵活。一旦发现破损或功能异常,器械会立即被标记淘汰,绝不让“带病”器械进入下一步。

灭菌:无菌的“终极保障”

通过验收的器械,会按诊疗需求组合成“器械包”,并贴上独一无二的追溯码——这串代码记录着器械的灭菌时间、批次、操作人员等所有信息,实现“一物一码”全程追踪。随后,器械包被送入灭菌区,根据材质选择对应的灭菌方式:耐高温的金属器械采用132℃以上的压力蒸汽灭菌,彻底杀灭包括芽孢在内的所有微生物;不耐高温的内镜、导管则用低温等离子体灭菌,兼顾安全与效果。灭菌过程的温度、压力、时间等参数全程电脑监控,数据可追溯留存。

发放:无菌物品的“精准配送”

灭菌合格的器械包,最终进入“无菌存放区”——这里恒温恒湿、空气经多层过滤,当临床科室提出需求,工作人员通过追溯码确认器械灭菌合格后,将其放入无菌转运车,精准送至对应科室,确保每一件投入使用的器械都“绝对无菌”。

从污染到无菌,一件医疗器械要经过5大环节、数十道工序的“蜕变”。消毒供应中心虽远离诊疗一线,却用每一个细节的严苛把控,为患者的就医安全筑起了坚不可摧的“无菌防线”。

供稿 消毒供应中心 李盈盈

审稿 朱贺变