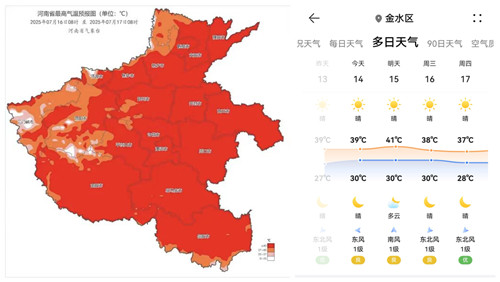

夏日高温炙烤下,“热射病”这个词频繁出现在新闻里——温州卡车司机被困车内高温环境,送医时体温41℃、意识全无,医生发现其已出现横纹肌溶解(肌肉因高温坏死),若晚送1小时,多器官衰竭风险飙升;武汉73岁老人因闷热房间中暑,仅3小时就确诊热射病,肾脏滤过功能近乎崩溃……这些案例不是个例,是高温下“热射病夺命”的真实缩影。

一时间,有关“热射病”的多个话题,冲上热搜。不少网友直呼:“热得要命”真不是开玩笑!

作为ICU医护人员,我们见过太多因轻视高温而演变成的危重症案例。“热死人”从来不是夸张,热射病就是高温下能致命的急症。

一、热射病:不是普通中暑,是全身器官的“高温浩劫”

临床上,中暑分为先兆中暑(头晕、乏力、出汗)、轻症中暑(体温略升、面色潮红)和重症中暑,而热射病是重症中暑中最凶险的一种。

普通中暑通过补水、降温就能缓解,但热射病是人体的“体温调节系统”彻底崩溃:当环境温度过高,身体无法通过出汗、散热维持正常体温,核心体温会在短时间内飙升至40℃以上。这就像一台持续高温运转的机器,CPU(大脑)、显卡(心脏)、主板(肝肾)都会被“烧毁”——

1. 大脑因高温水肿,引发抽搐、昏迷;

2. 心脏负荷骤增,出现心律失常甚至心衰;

3. 肾脏因血流量骤减,滤过功能衰竭,尿液变成茶色;

4. 肝脏、肌肉也会因高温受损,释放大量毒素……

在ICU里,热射病患者的多器官衰竭进展极快,数据显示其死亡率可达20%-70%,抢救不及时会直接致命。

二、这几类人,最容易被热射病“盯上”

从ICU接收的病例来看,热射病偏爱这几类人群:

1.户外高强度劳动者:长时间暴露在烈日下,身体产热远大于散热,体温易骤升。

2.老年体弱者:老年人的体温调节能力随年龄下降,若长期待在闷热房间(比如舍不得开空调),热量会在体内悄悄蓄积,诱发危重症。

3.密闭空间作业者:高温高湿环境会阻断身体散热,体温可能在短时间内突破警戒线。

4.剧烈运动者:在正午等高温时段跑步、打球,身体短时间大量产热,若补水不及时,风险会显著增加。

这些人群一旦出现“高热(体温≥40℃)+无汗+昏迷”,就是热射病的典型信号,此时绝不能“扛一扛”,必须立刻送医——每延误1分钟,器官损伤就可能加重一分。

三、从现场急救到ICU抢救:与高温的“生死赛跑”

热射病的抢救,核心只有一个:快速降温。就像给过热的机器紧急断电,每降低1℃,都可能为器官争取生机。

1. 现场急救:别等救护车,先动手降温

发现有人高热昏迷,立即:

(1) 移至阴凉处,解开衣物;

(2) 用凉水擦拭全身(重点擦颈部、腋下、腹股沟等大血管处),同时扇风加速散热(注意:别用冰水直接冲淋,以免血管收缩影响散热);

(3) 拨打120时务必说明“疑似热射病”,提醒医院提前做好ICU接收准备。

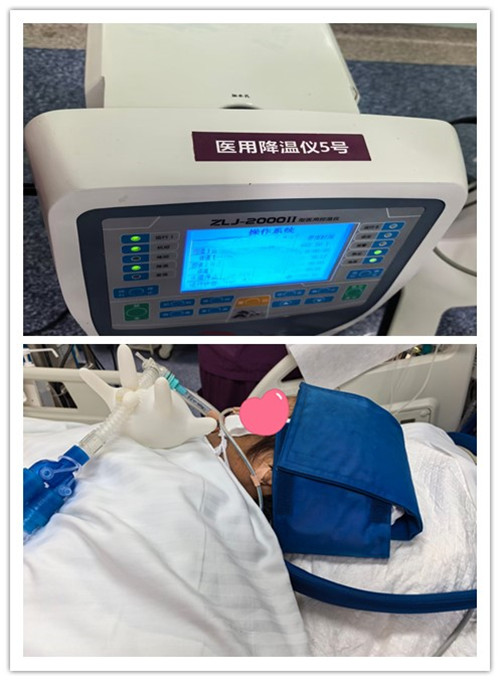

2. ICU里的“硬核降温”

患者入院后,我们会启动全套降温方案:用冰毯包裹身体、静脉输注低温液体,甚至通过血液净化技术“体外降温”,同时实时监测心率、血压、肝肾功能等指标,全力阻止器官衰竭。但即便如此,仍有部分患者因送医太晚,错过发病后1-2小时的黄金抢救期,最终留下终身后遗症,甚至失去生命。

四、热射病可防!这几点能帮你避开ICU

作为ICU医护人员,我们最想说:热射病虽凶险,但完全可以预防。做好这几点,就能远离危险:

1.时间规避:避开上午10点至下午4点的高温时段,尽量减少外出,留在室内。

2.室内调节:保持室内通风,合理使用空调或风扇(空调温度建议设为26-28℃)。

3.工作防护:高温环境下工作时,需加强场所通风,配备降温设备,并合理安排轮换休息。

4.外出防护:外出时做好遮阳措施,如戴宽檐帽、太阳镜,打遮阳伞,穿着透气的浅色衣物。

5.科学饮水:主动、少量、多次饮水,不要等到口渴再喝;出汗较多时,及时补充淡盐水或电解质水。

6.合理饮食:饮食以清淡为主,多吃西瓜、冬瓜、黄瓜等瓜果蔬菜;避免食用肥甘厚腻、辛辣燥热的食物。

7.保证休息:确保充足睡眠,午间可适当小憩,避免熬夜,以提高身体的耐热能力。

高温天气里,“热死人”从来不是玩笑。热射病与ICU的距离,可能只是一次忽视身体信号的暴晒、一场硬扛的闷热。做好防护,合理降温,才是对自己和家人最负责的态度。

热射病绝非是普通的中暑,而是危及生命的急危重症,预防的关键在于躲避高温、做好防护。一旦出现高温环境下高热和神志不清的情况,要立即拨打120,及时抢救。

供稿 冠心病重症监护室 苏梅

审稿 朱贺变