作者:张优 王山 河南省心血管流行病学研究中心

以卒中和缺血性心脏病为主的心脑血管疾病是我国居民伤残和寿命损失的重要原因,带来严重的社会经济负担,随着人口老龄化和危险因素流行水平的上升,心脑血管疾病死亡率明显升高,加强心脑血管疾病防控刻不容缓[1,2]。针对心脑血管疾病危险因素的预防可以有效延缓或避免心脑血管疾病的发生,降低发病率和病死率。

1、心脑血管疾病主要危险因素有哪些?

高血压、吸烟、血脂异常、高血糖是心脑血管疾病的主要危险因素。

(1)高血压是首要且可改变的危险因素,约50%的心血管病发病和20%的心血管病死亡归因于高血压[3];

(2)吸烟增加心血管疾病发病和死亡风险,被动吸烟也可增加发病风险,电子烟同样危害公共健康[4];戒烟可使心脑血管疾病发病风险及男性全因死亡风险降低,不吸烟或戒烟可在成年人中减少3.6%的心血管病发病,戒烟时间越长获益越多;

(3)血脂异常包括血浆中胆固醇和(或)甘油三脂水平升高(俗称高脂血症)及HDL-C 降低在内的各种血脂成分的异常,血脂异常增加ASCVD的发病风险[3];

(4)糖尿病是心血管病的独立危险因素,且糖尿病患者发生心脑血管疾病其病变弥漫复杂、预后差,国内外指南均将糖尿病患者列为心血管病的高危人群[5]。

2、危险因素应该如何防控?

血压的监测及控制

(1)规范、定期测量血压是评估血压水平、诊断高血压以及观察降压疗效的主要手段,建议18岁以上健康成人至少每2年监测1次血压,35岁以上成人至少每1年监测1次血压,易患人群(正常高值人群、超重或肥胖、高血压家族史、年龄≥55岁、高盐饮食或过量饮酒)应每半年测量1次血压[6];

(2)高血压的定义:在未用抗高血压药的情况下,非同日3次测量,收缩压≥140 mmHg 和(或)舒张压≥90 mmHg,可诊断为高血压。

(3)高血压的治疗目标:高血压患者应 <140/90mmHg;能耐受及高危个体可进一步降至 <130/80 mmHg;80岁及以上个体血压应控制在<150/90 mmHg

戒烟

(1)戒烟可以降低心血管病发病和死亡风险。戒烟后,心血管病发病风险迅速降低,戒烟时间越长,心血管健康获益越大。鼓励各年龄段吸烟者戒烟,研究表明,30、40或50岁时戒烟可分别延长约10、9或6年的预期寿命

血脂的监测及控制

(1) 20 岁以上的成年人至少每5 年测量1次空腹血脂,40岁以上男性和绝经期后女性每年进行血脂检测,对于ASCVD患者及其高危人群,应每3~6个月测定1次血脂[3,6];

(2)治疗性生活方式改变是血脂异常治疗的基础措施,包括饮食结构的调整、控制体重、体育锻炼、戒烟和限制饮酒;

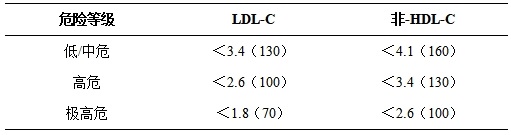

(3)降低 LDL-C 水平是防控心血管病的首要干预靶标,非-HDL-C可作为次要干预靶点。

不同ASCVD危险人群LDL-C和非-HDL-C治疗达标值[mmol/L(mg/dl)]

(4)他汀类药物是目前调脂治疗的首选药物,长期坚持,如不能达标可考虑联合用药(如:依折麦布),必要时加用PCSK 9抑制剂。

(5)开始调脂药物治疗前,应进行肝酶和肌酶基线值的检测,首次服用调脂药者,应在用药6周内复查血脂及肝酶和肌酶。

血糖的监测及控制

(1)糖尿病前期患者应通过饮食控制和运动以降低糖尿病的发生风险,并定期随访;

(2)定期检查血糖;同时密切关注其他心血管病危险因素(如吸烟、高血压、血脂异常等),并给予适当的干预措施。具体目标是:①超重或肥胖者BMI达到或接近24 kg/m2,或体重至少减少5%~10%;②每日饮食总热量至少减少400~500 kcal(1 kcal=4.184 kJ);③饱和脂肪酸摄入占总脂肪酸摄入的30%以下;④中等强度体力活动,至少保持在150 min/周[2,4];

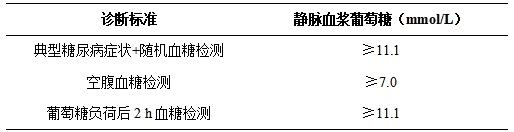

(3)糖尿病的诊断标准:

(4)在生活方式干预措施不能使血糖控制达标时,应及时采用药物治疗。

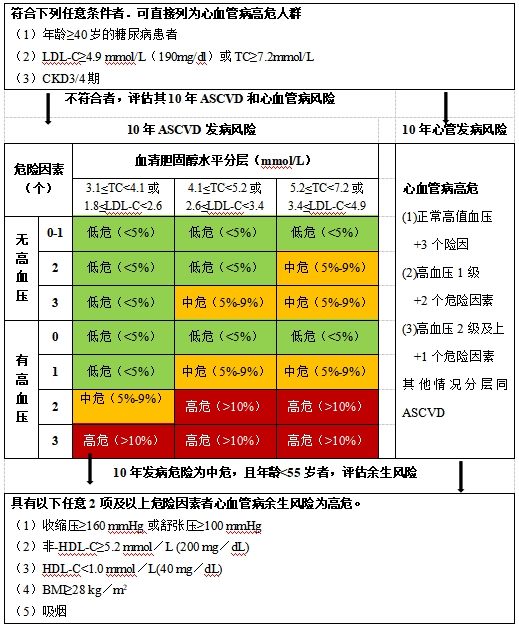

3、如何进行心血管风险评估?

风险评估是心血管病一级预防决策的基础,依据总体风险评估和危险分层采取不同强度的干预措施是危险因素防控的核心策略,推荐采用基于我国人群长期队列研究数据建立的“中

国成人心血管病一级预防风险评估流程”评估心血管病风险[3]。

备注:LDL-C:低密度脂蛋白胆固醇,TC:总胆固醇,CKD:慢性肾脏病,ASCVD:动脉粥样硬化性心血管病,HDL-C:高密度脂蛋白胆固醇。危险因素包括吸烟、低HDL-C及年龄≥45/55岁(男性/女性),危险因素的水平均为干预前水平。

心脑血管疾病给居民带来沉重的经济和社会负担,我国心血管病患病率仍处于持续上升阶段,心血管病死亡率仍居首位,心血管病风险评估和危险因素管理是预防心血管病的重要措施,可有效延缓或避免心血管事件的发生,促进全民健康目标的实现。

参考文献:

[1] 王宪沛,高传玉,李牧蔚等.心脑血管病共同危险因素评估、检测及干预的专家共识[J].中华实用诊断与治疗杂志,2021,35(06):541-551.

[2] 中国心血管病风险评估和管理指南编写联合委员会. 中国心血管病风险评估和管理指南[J]. 中华预防医学杂志,2019,53(1):13-35.

[3] 中华医学会心血管病学分会,中国康复医学会心脏预防与康复专业委员会,中国老年学和老年医学会心脏专业委员会,等. 中国心血管病一级预防指南[J]. 中华心血管病杂志,2020,48(12):1000-1038.

[4] 中华预防医学会,中华预防医学会心脏病预防与控制专业委员会,中华医学会糖尿病学分会,等. 中国健康生活方式预防心血管代谢疾病指南[J]. 中华预防医学杂志,2020,54(3):256-277.

[5] 中国心血管病预防指南(2017)写作组,中华心血管病杂志编辑委员会. 中国心血管病预防指南(2017)[J]. 中华心血管病杂志,2018,46(1):10-25

[6] 中华医学会心血管病学分会,中国康复医学会心脏预防与康复专业委员会,中国老年学和老年医学会心脏专业委员会,等. 中国心血管病一级预防指南基层版[J]. 中华心血管病杂志,2023,51(4):343-363.